説明的な写真と表現的な写真

―― 狙いやテーマを最初に決めるとの話が先ほどありました。

その言葉を聞いて〈HOKUROKU〉でかつて取材させてもらったディスプレイコーディネーターの筧いづみさんの話を思い出しました。

筧さんには、物を展示・陳列する技術を教えてもらいました。その際、テーマが最初に決まっていないと何も始められないと学びました。

展示や陳列で何を見せたいのか、何のために見せたいのか、テーマ決めをはっきりさせないと何も話が進まないとの話です。佐渡さんの話も恐らく一緒ですよね。

佐渡:はい、そのとおりだと思います。

―― 「物撮り」も、物の陳列や展示も、狙いがあって初めて演出の方向性が決まってくると分かりました。では、テーマが決まったら次に何をすればいいのでしょうか?

佐渡:「物撮り」を思い切ってジャンル分けするとしたら「説明的な写真」があり「表現的な写真」がその対極にあると思います。

「物撮り」の教え

「物撮り」には、説明的な写真と表現的な写真がある。

狙いが決まったら、その狙いを実現するために説明的な写真が必要なのか、それとも雰囲気や世界観を表現する写真が必要なのかを考えるといいかもしれません。

なぜなら、説明的な写真・表現的な写真で、物を置く場所・光の考え方・カメラアングル・脇役の有無なども変わってくるからです。

―― またまた興味深いですね。「物撮り」を整理すると、説明的な「物撮り」と表現的な「物撮り」があって、狙いやテーマに対してどちらの「物撮り」が適しているのかを考えるべきなのですね。

では、説明的な「物撮り」と表現的な「物撮り」では、物の置き方・カメラアングル・光の考え方などが具体的にどう変わってくるのでしょうか?

取材前に目を通した参考文献には「とりあえず窓際に置いて自然光で撮りましょう」みたいな記述が多くありました。光の考え方についてはどうでしょうか?

佐渡:もちろん窓際は、自然光(自然な昼間の明かり)が入って奇麗な写真が撮れます。

「窓際で撮りましょう」と方法論的に総括してしまった方が、分かりやすさを重視する入門書では好まれるのかもしれません。

しかし、窓際で撮れる写真が、自分の狙いと合致しているかがあくまでも大事です。窓際の自然光が全ての撮影でいいとは限りません。

―― もう少し詳しく聞かせてください。

佐渡:窓際で撮影すると自然光が入ってきます。自然光が半逆光で物に当たると、見る角度によって物の表面に光のグラデーションが生まれます。

――― ちょっと難しい言葉が連発したので、半逆光をまずは補足させてください。そもそも逆光とは、カメラを被写体に向けた時、カメラの正面から、言い換えれば被写体の真後ろからカメラに向かって光が差し込んでくる状態ですね。

逆光の例。タンブラーの向こう側から光が当たっている。被写体は土直漆器(福井県鯖江市)の〈Urushi Mobile Tumbler〉 撮影は山本哲朗

その逆光の状態から、左右のどちらかに光源が(あるいは自分が)動いて、被写体の斜め後ろから光が差し込んでいる状態になると半逆光が成立すると理解してよろしいでしょうか。

パイナップルの表面に自然光の光と影のグラデーションが生まれている。斜め後ろから主な光が入っているため半逆光と言われる状態になっている

佐渡:はい。明るい部分と暗い部分が物の表面に生まれるので、半逆光では立体感が強調され、世界観が深まります。なので、雰囲気を重視した表現的な写真を撮りたいなら窓際に物を置いてください。

撮りたい物に斜め後ろから光が当たり、グラデーションが奇麗に出る角度を探して撮影します。

「物撮り」の教え

雰囲気重視の表現的な写真では半逆光の自然光で光と影のグラデーションを強調してみる。

物の形をはっきりと伝えたい説明的な写真の場合は一方で、均一に光が当たる環境下で撮影した方が目的に合った写真が撮れます。

パンに上から均一に光が当たっている

むらなく一律に物へ光が当たる室内灯(例えば蛍光灯)の下はいわば、説明的な「物撮り」に向いていると言えます。

「物撮り」の教え

形や情報を正確に伝える説明的な「物撮り」に室内灯は向いている。

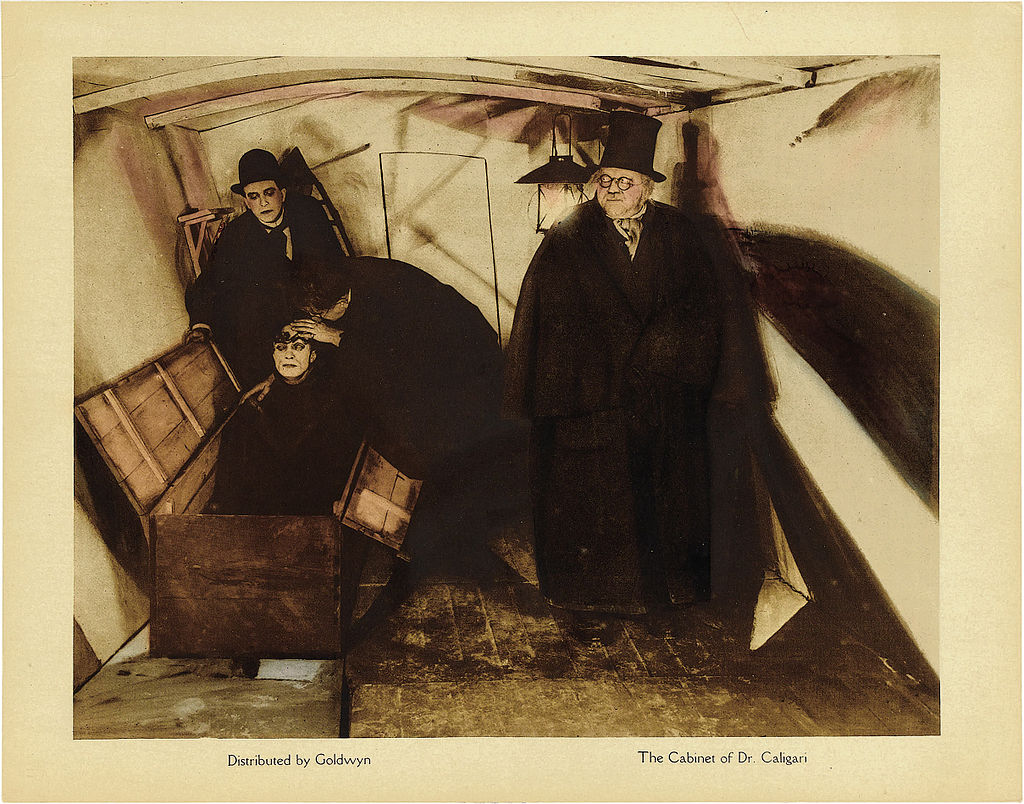

―― その話を聞いて、大学時代に学んだ映画の表現方法を不意に思い出しました。ちょっと小難しい話になってしまうので詳細は控えますが、ドイツ表現主義と呼ばれる映画の代表作では、光と影を強調して人間の内面を可視化しようという試みがなされていました。

〈カリガリ博士〉写真は〈Wikipedia〉より

グリゴーリ・コージンツェフというソ連(ロシア)の映画監督もシェイクスピアの原作を映画化した時に、似たような手法を使っていました。

言い換えると、光と影のコントラストが際立てば、ビジュアルが表現的・叙情的になっていく。この話は、映画だけでなく「物撮り」でも適用されるのですね。

真上から撮ると説明的、斜めや横から撮ると表現的

―― 窓際に置いて光と影を強調するか、室内灯の下で均一に光を当てるかで表現的、あるいは説明的な「物撮り」になると分かりました。

では、カメラアングルで言うと、どうすれば表現的になり、どうすると説明的になるのでしょうか。

佐渡:上から見る、極端な話で言えば、物を真上から撮ると説明的な写真になります。一方で、斜めや横から撮ると表現的な写真に一般的にはなります。

―― どうしてでしょうか?

佐渡:真上から撮ると「物撮り」したい物しか基本的には写りません。一方で、カメラを低く構えるほどに、奥にある背景などの情報量が増えるので世界観がどんどん広がります。

カメラを低く構えると奥行きに情報が増える

―― 先ほどの光の話とアングルの話を整理させてもらうと例えば、商品デザインを説明的に伝えたいと思ったら、

- 陰影の激しくない光源 × 真上からのアングル

で撮影する、という理解でよろしいでしょうか。画面の中から余計な情報はとことん取っ払って、商品の形状が目立つ場所で上から撮るみたいな。

佐渡:はい。そのとおりです。

「物撮り」の教え

真上から撮ると説明的に、斜め上や横から撮ると表現的に。

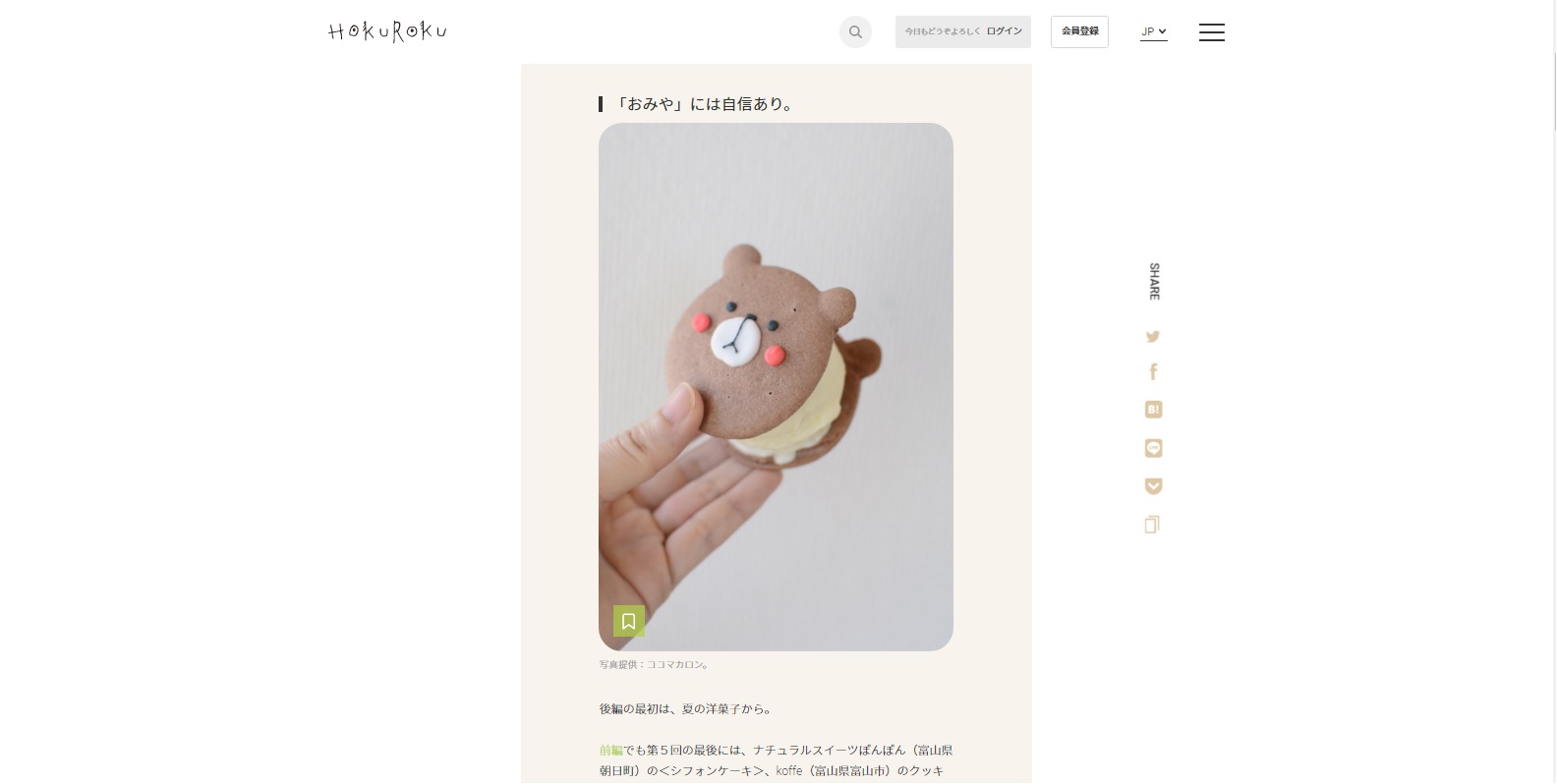

―― 北陸の夏のお菓子を取り上げた特集を出した時、魚津市3にあるオーダーメイドのマカロン店を紹介しました。

その際に、お店から借りた宣材写真がすごく良かったんですよ。その写真も思えば、形とデザインが印象的なマカロンの陰影を少なくして真上から撮っていました。

HOKUROKUのスクリーンショットを挿入。マカロンの写真に注目。※写真はココマカロンの提供

佐渡:もちろん、真横から説明的な写真が撮れないわけでもありません。

例えば、何の飾りもない壁を背景にして、商品を手で持ってその壁の前で撮影すれば、物を置いて真上から撮る時と同じくらい説明的な写真が撮れます。

―― まさに、マカロンの宣材写真にはそんな写真も含まれていました。ちょっと手の角度を変えてマカロンを斜め上から撮るような形です。

HOKUROKUの画像キャプチャー。※ココマカロン提供

佐渡:真上から撮ると(商品を手に持って壁を背に真横から撮影すると)物の輪郭は分かりやすくなりますが、立体感は一方で伝わりません。

説明的な写真であっても、このマカロンの写真のように、ちょっとだけカメラアングルを変えると立体感が生まれ、伝わる情報が増えます。

―― 言い換えれば表現力が増すと。

佐渡:テーマと狙いをまず決め、表現的か説明的な写真のどちらがその狙いには適しているかを考えます。

説明的な写真が適していると判断したら、とりあえず真上から(壁を背に商品を手に持って真横から)撮ってみてください。

その上で、ちょっとずつアングルを変えて(あるいは、手に持つ商品の角度を変えて)表現の度合いを増やしてみるわけです。

そんな試行錯誤を繰り返せば自分の狙いを写真で実現できる可能性が高くなるはずです。

(副編集長のコメント:ノーマルにまずはやってみて、アレンジをその上で加えてみればいいという話ですね。

「物撮り」の写真には、表現的なアプローチと説明的なアプローチがあるとの話も参考になりました。まだまだ話は続きます。)

オプエド

この記事に対して、前向きで建設的な責任あるご意見・コメントをお待ちしております。 書き込みには、無料の会員登録、およびプロフィールの入力が必要です。

オプエドするにはログインが必要です。