実録・金沢三茶屋街の遊び方|ひがし・にし・主計町の作法と体験記

vol. 02

畳のへりは踏んでもいいらしい

〈HOKUROKU〉副編集長の大坪史弥です。

取材は、2019年の年末に差しかかったころ。ひがし茶屋街には何度も訪れていますが夜は初めてでした。

日中とはうって変わり、ほとんどのお店は閉まっています。見かける人と言えばカメラを手にした外国人観光客が2~3人でした。

迷子になりそうでしたが目的のお茶屋さんは路地の先に見つかりました。

今回の取材先は、第1回の記事でも紹介したお茶屋〈藤乃弥〉さん。ひがし茶屋街に5軒あるお茶屋10の中で最も歴史が新しい場所です。〈粋蓮〉というバーが1階にあり、その2階にお茶屋はあります。

お茶屋どころかバーにもあまり入らないくらい夜遊び経験が乏しい私には、銀行の金庫のように入り口の扉が見えます。恐る恐る開けると、おかみの吉川弥栄子さんが笑顔で迎えてくれました。

―― こんばんは。HOKUROKU編集部の大坪と申しますが……。

吉川:いらっしゃいませ。大坪さんですね。お話は、お聞きしております。ちょっと道が渋滞しているそうで、少し遅れてYさんはいらっしゃるそうです。座敷へ先にお上がりください。

お茶屋は「一見さん」お断りの世界です。紹介者がいないと利用できません。今回は、編集部のつてを頼り、金沢で会社を経営するYさんとその友人であるKさんがお茶屋で開くうたげに無理を言って混ぜてもらいました。

1階のバーに入り、店内にある階段の前で靴をぬぎます。歴史ある木造建築ならではの少し急な階段を上ると2階には、3畳ほどの前室があります。天井がとても低く頭の当たるくらいでした。

前室に荷物を置きふすまを開けます。12畳ほどのお座敷に机と座椅子が奇麗に並べてあります。机には、お手ふき・はし・グラス・コースターがセットされていました。

座敷を前にして棒立ちする私におかみの吉川さんは声をかけてくれます。

吉川:Yさんがいらっしゃるまでお座席でお待ちくださいね。

―― あの……、畳のへりとかは踏んではいけないんですよね? 中学の柔道の授業で習いました。

吉川:皆さん、お客様なんですから、気にしないでゆったりお過ごしください。

そう言うと、おかみの吉川さんは一度退室しました。お座敷には、私とカメラマン、ちょっと遅れて現れた編集長が残されました。

「ゆったり過ごせ」と言われるものの全員、落ち着きがありません。誰に聞かれているわけでもなく小声で会話を続けました。

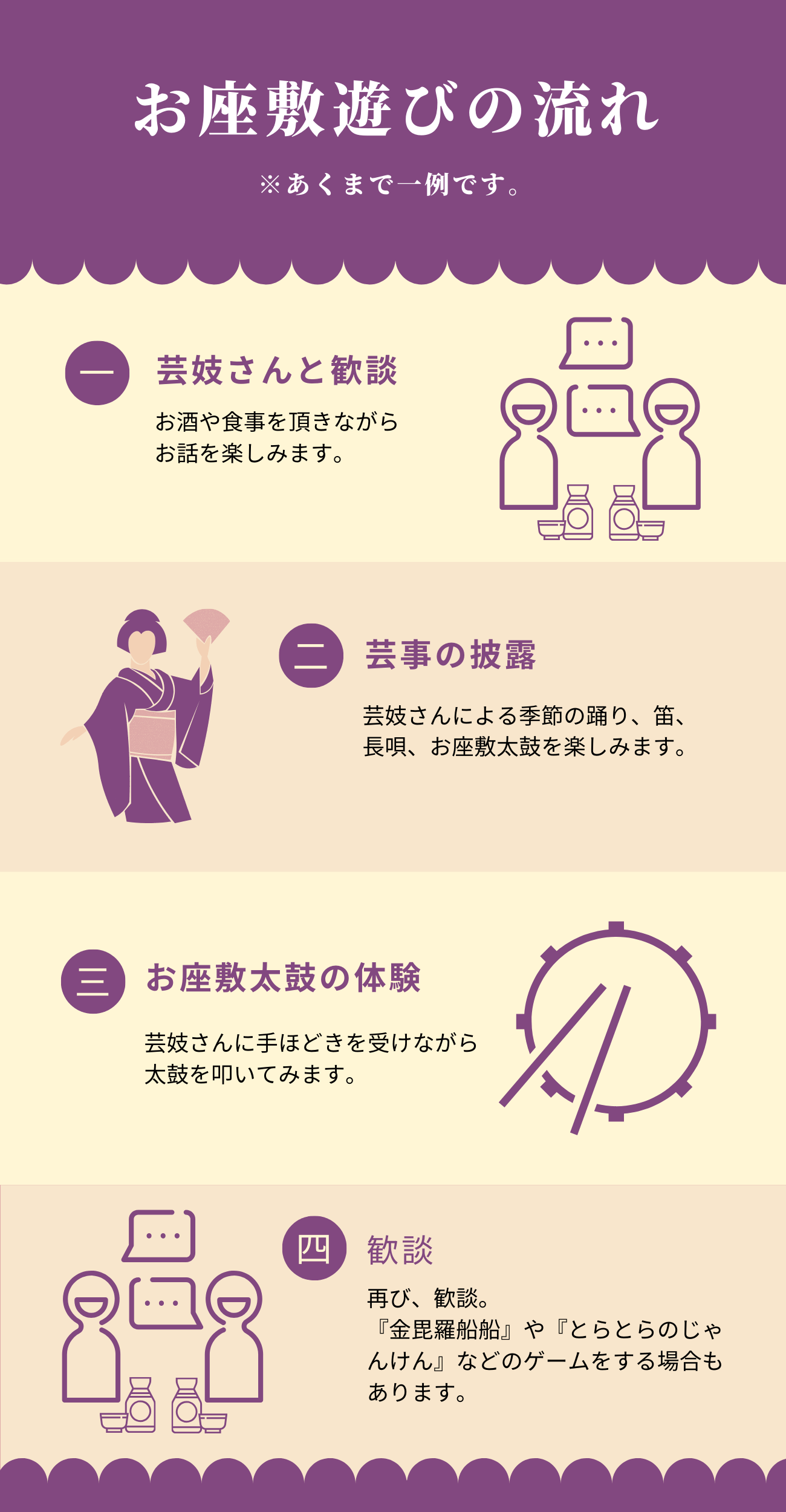

金沢のお茶屋(茶屋遊び)は芸妓さんとの会話や芸事を楽しむ場

YさんとKさんが十数分して現れました。

Y:いやー! 遅れてしまって申し訳ないです! 今日は、よろしくお願いします!

K:はじめまして。金沢で会社を経営しておりますKと申します。今日は、よろしくお願いします。

ハキハキと第一声から声が出ている様子を見ると「ああ、この方たちは経営者だな」と感じます。

聞けば、海外出張からYさんは昨日戻ったばかりだとか。世界を飛び回る専門職の方です。その仕事ぶりからも分かるようにとてもエネルギッシュな人。

Kさんは、日常生活に使用する器具を販売する金沢の企業の社長です。一歩下がった立場からYさんを見て冷静に物事を語る印象がありました。

座椅子に腰かけ、今回の取材のお礼や経緯をYさん・Kさんと話していると、おかみの吉川さんと2名の芸妓さんがお辞儀しながらあらためて座敷に現れました。

左よりKさん。芸妓の唐子さん、Yさん

芸妓さんは、今回の取材先である藤乃弥に所属する小千代さん、もう1人は、また別のお茶屋〈中むら〉に所属する唐子さんです。

他のお茶屋の芸妓さんがなぜ来ているのか不思議に感じたので聞いてみました。

金沢のお茶屋はそもそも、芸妓さんとの会話や芸事を楽しむ場でありながら、芸妓さんの所属事務所でもあり、座敷のプロデューサー的な役割も兼ねているのだとか。

ただ、芸妓さんは、お茶屋に所属しながらも雇われているわけではありません。それぞれが個人事業主で、専属契約を各茶屋と結んでいるのですね。

基本的にお茶屋は、所属している芸妓さんをお座敷に呼びます。しかし、絶対のルールでもありません。

お客の希望があったり、予約が埋まっていたり、体調不良などで芸妓さんが来られなかったりする場合は、他のお茶屋の芸妓さんを呼ぶのだとか。

なので、他のお茶屋に所属する唐子さんが藤乃弥に来ても不思議ではないのですね。

そのような話をしていると、それぞれにお酒が回ります。全員で乾杯してからは30分ほど、芸妓さんを交えた歓談が始まりました。話題は、今日の取材について、お茶屋や金沢の近況について。

小千代さん

当たり前と言えば当たり前ですが、どんな話題でも芸妓さんたちは見事に受け応えしてくれます。

金沢が地元ではない私にとって分からない話題となると、ちょっとずつ調整して、翻訳するように話してくれました。この辺りから私の緊張も解け始めます。

金沢の三茶屋街でリズムが違う

楽しく会話できるようになったころ、しつらえが変わり、芸妓さんによる芸事の披露が始まりました。

最初は笛。演奏は唐子さんでした。座敷の照明が落とされ、静寂の中で唐子さんが背筋を伸ばし笛を構えます。

唐子:では、お笛を1曲、出させてもらいます。曲名は〈竹林〉でございます。

〈竹林〉を演奏する唐子さん

笛の音色には曲名のとおり、竹林の中で風が吹き抜けるような強弱の響きがありました。4分間ほどの幻想的な演奏が終わると少々の歓談を挟み次は、季節の踊りが始まります。

当日の踊りは唐子さん、歌と三味線は小千代さん。題目は〈初雪〉でした。

季節の踊り。踊り:唐子さん、三味線:小千代さん

さらに、お座敷太鼓が続き、〈竹に雀〉〈四丁目〉〈八丁目〉〈せり〉〈虫送り太鼓〉の5曲が披露されます。

いずれも、軽快なリズムで打ち鳴らされ、先ほどまでの笛や踊りとは雰囲気が一転しました。

お座敷太鼓

お座敷太鼓は同じ曲目でも、金沢の三茶屋街(ひがし・にし・主計町)でリズムが微妙に異なっているとの話です。楽譜は存在しません。体で覚える世界なのだとか。

お茶屋遊びの大まかな流れは歓談から始まり、芸妓さんによる踊り・笛・長唄・お座敷太鼓11が披露されます。

最後には、お座敷太鼓を芸妓さんがお客に教える体験時間も待っています。

この日も、Yさんの「じゃあ、そろそろ〈太鼓の達人〉しましょうか」との呼びかけとともにお座敷太鼓の体験がありました。

Y:せっかく富山から来ていただいたんだし、大坪さんぜひ、やってみてくださいよ!

この時点で早々に私は、ビール5杯・日本酒1本をいただいていました。取材中とは思えないくらい気持ち良くなっています。

「よーし」なんて言いながら太鼓の前に座り、唐子さんに手ほどきを受けました。1時間ほど前まで緊張していた男の表情は気が付けばヘラヘラとしていました。

(編集長のコメント:本来は楽しいはずの茶屋街レポートが緊張のせいで硬い仕上がりになっています。しかし、次の第3回に掲載された茶屋遊びの動画を見てもらえば「こんなに現場は盛り上がっていたの?」なんて驚いてもらえるはずです。雰囲気だけでもぜひ体感してみてくださいね。)

11 落語の高座の出ばやしが元となっている太鼓の演奏。

オプエド

この記事に対して、前向きで建設的な責任あるご意見・コメントをお待ちしております。 書き込みには、無料の会員登録、およびプロフィールの入力が必要です。

オプエドするにはログインが必要です。