石川県の能登半島のお雑煮=アンコのぜんざい

写真はイメージです。写真:農林水産省のホームページより

福井から富山へ向けて旧北陸道の宿場をたどりながら各地のお雑煮の特徴を探ってきました。

石川県を大きく分けると能登と加賀に区分けできます。加賀を横切って能登へ入らず富山方面へ旧北陸道は向かっているため、能登のお雑煮について触れてきませんでした。

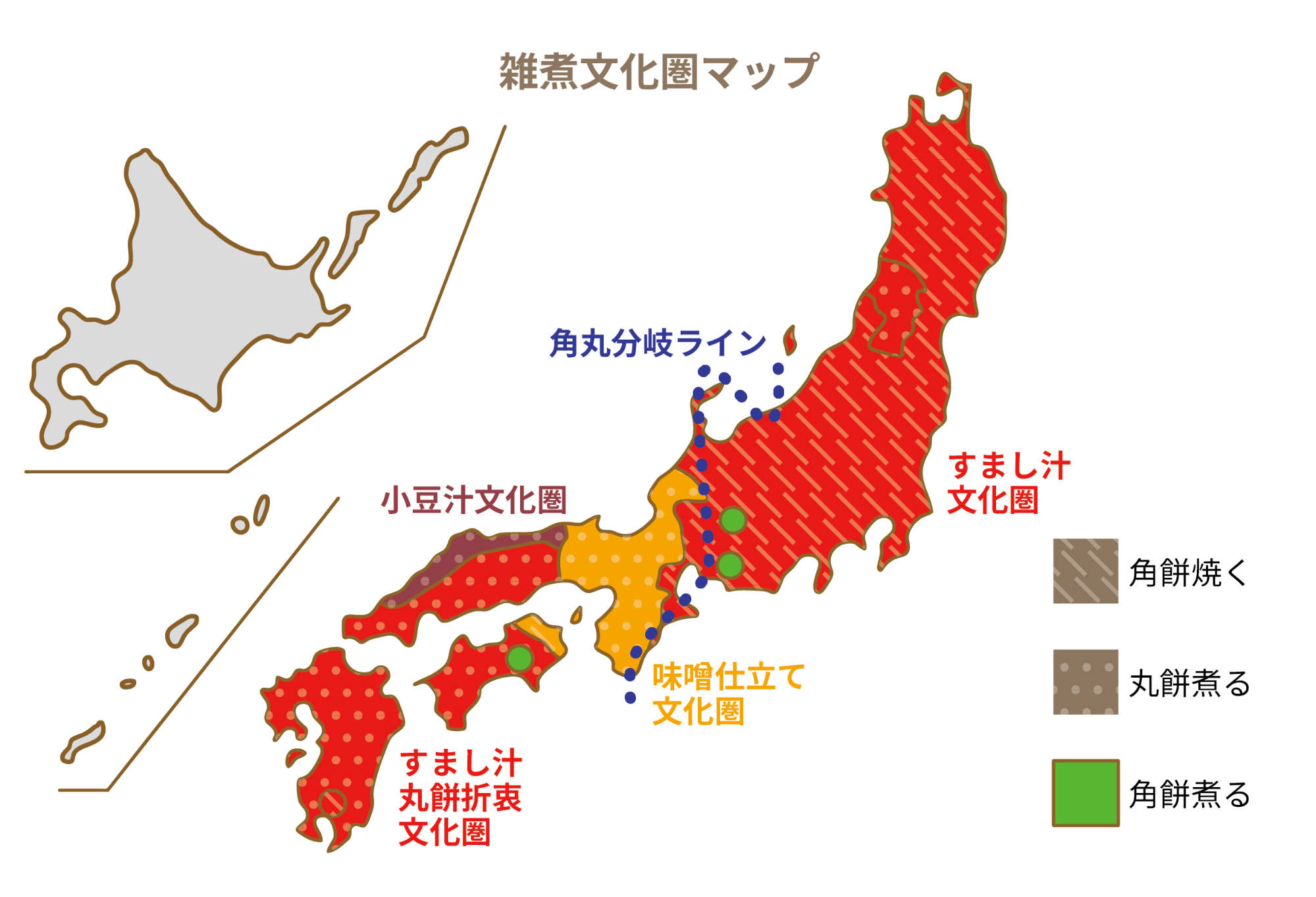

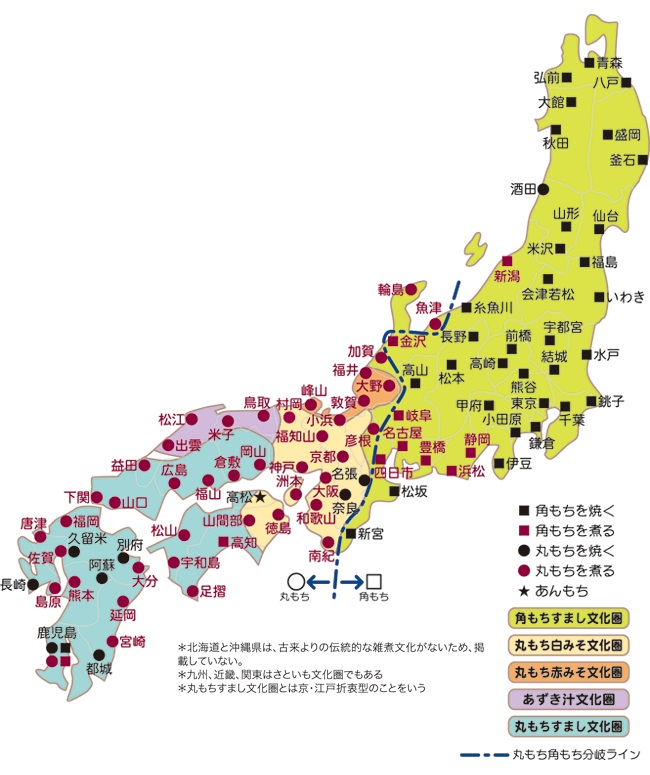

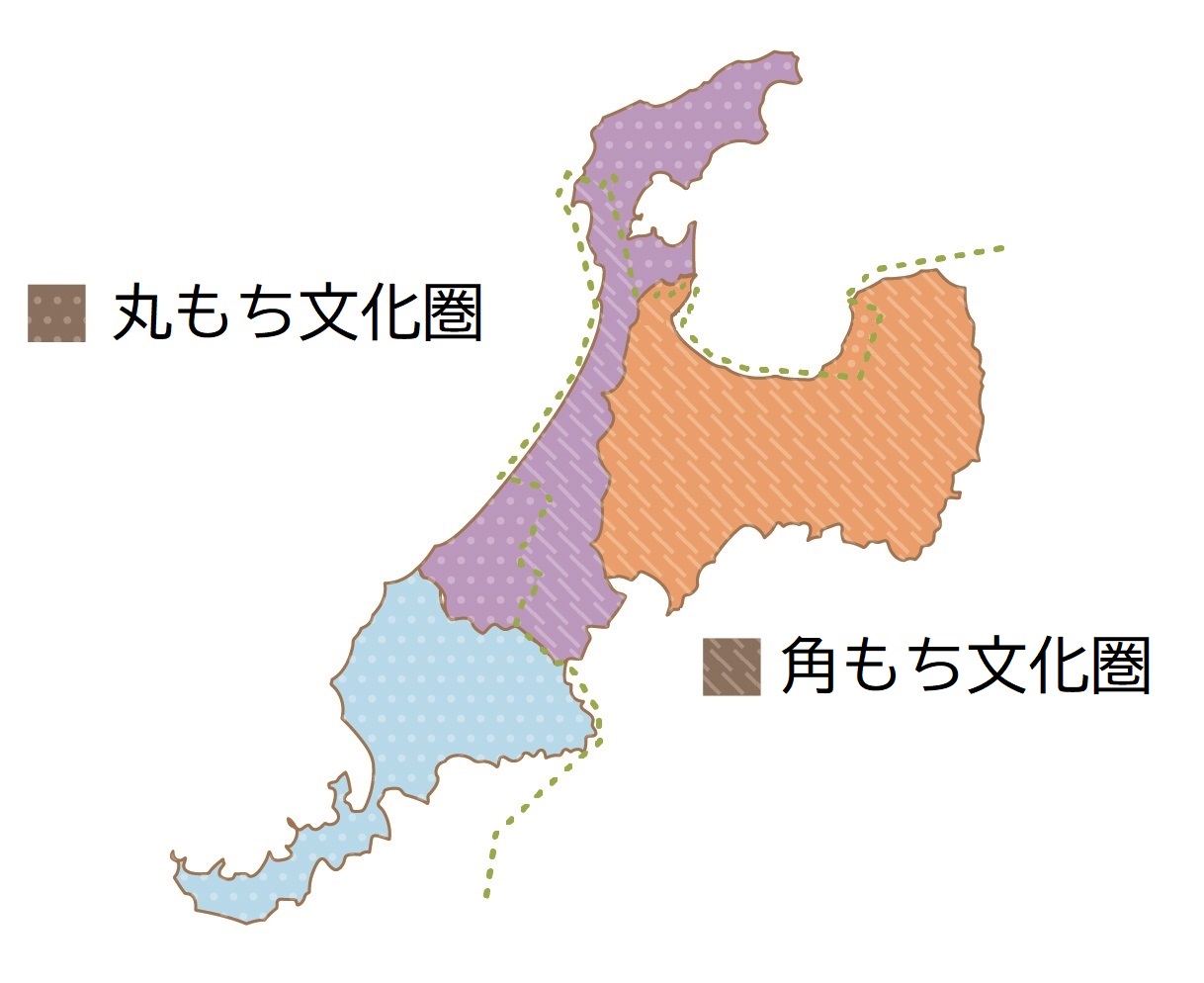

しかし、前回の記事では、2つのお雑煮文化圏マップを掲載し「丸もち × 角もち」の分岐ラインが能登半島周辺で大きく蛇行していると書きました。

株式会社お雑煮やさん代表・粕谷浩子さんが監修した農林水産省のホームページ情報を基に〈HOKUROKU〉で作成

農林水産省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1101/spe2_01.html)に掲載された奥村彪生さんの作画を引用

しかも、能登半島に引かれた分岐ラインの形が双方で違います。

一筋縄ではいかないバラエティー豊かなお雑煮が能登には存在しているように予想されますがどうなのでしょうか?

能登半島の根元は「角もち × すまし汁」

今回の特集をつくるにあたって北陸3県にある全51の自治体に対してお雑煮アンケート調査をしています。

能登半島に関係した自治体からの回答を見ると、能登半島の根元にある石川県羽咋市からの情報提供が参考になります。

羽咋市の位置。〈白地図専門店〉の白地図をHOKUROKU編集部が画像編集

〈HOKUROKU〉からの質問を受けて同市の担当者は関係各所に聞き取り調査してくれたと言います。主流派として、

「角もち(焼く)× すまし汁」

とのパターンが羽咋市では最も多かったそう。石川県はすまし汁文化圏に属します。

もちに関してはばらつきが見られたようですが、石川県内のお雑煮の特色を調べた論文「石川県における行事食と調理文化に関する研究」を見ても、羽咋市のお雑煮の主流派は「角もち(57.1%):丸もち(35.7%)」だと明らかにされています。

手取川より東の地域は角もち文化圏に属する点を考えても納得の答えですね。

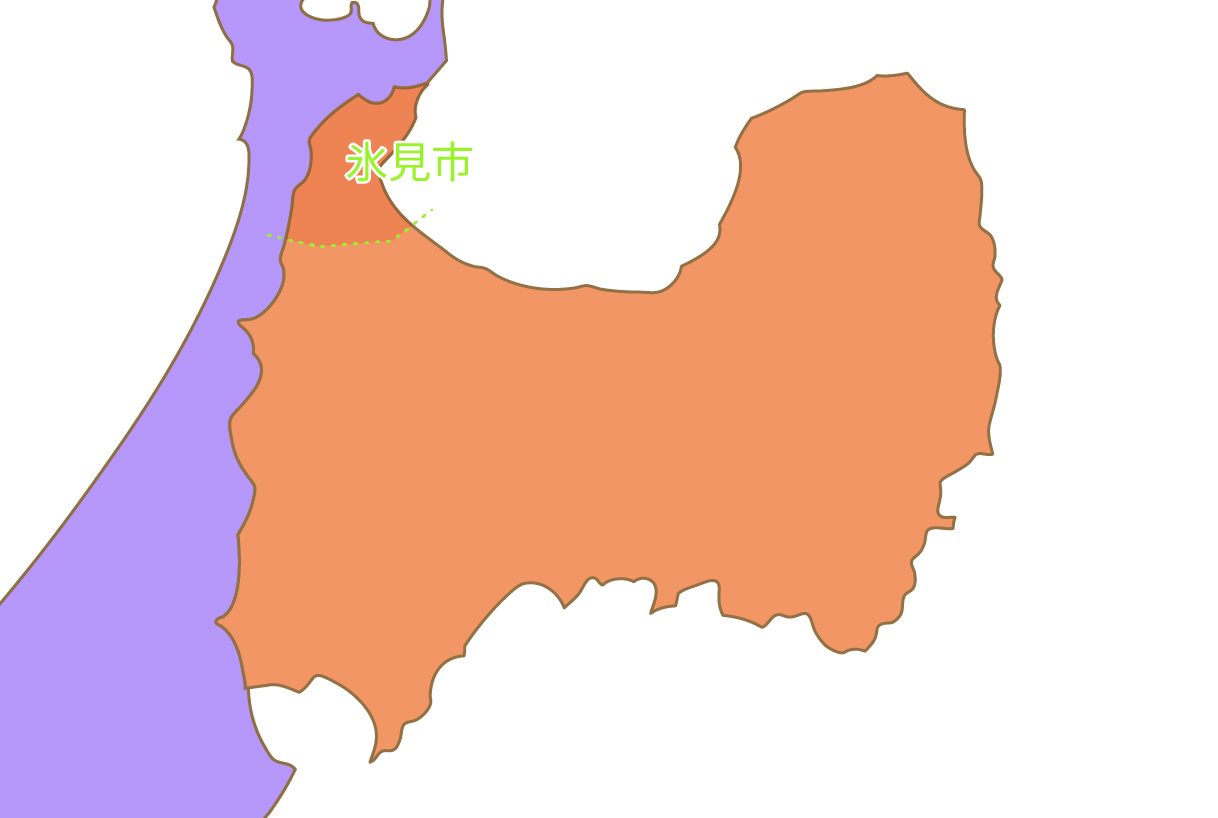

氷見市の位置。白地図専門店の白地図をHOKUROKU編集部が画像編集

県境を無視して能登半島を眺めると西岸の根元に羽咋市があり、富山県の氷見市が東岸の根元にあると分かります。

氷見市の担当者によれば同市のお雑煮は、

「角もち(焼かない)× すまし汁」

だと言います。

先ほど掲載した2つのお雑煮文化圏マップにおける能登の扱いとは異なりますが、羽咋市・氷見市の担当者からの回答、さらに、論文の結果を合わせて考えると、能登半島の根元は「角もち × すまし汁」文化圏に属すると考えた方が良さそうですね。

アズキ汁のお雑煮が食べられている

羽咋市の北側にある志賀町からも回答がありました。

志賀町の位置。白地図専門店の白地図をHOKUROKU編集部が画像編集

担当者によれば同町のお雑煮の姿は主に、

「角もち(焼く、または焼かない)× すまし汁」

が多いと言います。能登半島の根元は「角もち × すまし汁」の文化圏にやはり属するようです。ただ、志賀町の担当者からはすまし汁に関して気になる情報提供もありました。

「主にすまし汁ですが『お雑煮』というと『アンコのぜんざい』を指す場合があります」

「アンコのぜんざいを指す」とは一体なんなのでしょうか?

鳥取や島根といった山陰地方にはみそ汁文化圏・すまし汁文化圏とは異なるアズキ汁文化圏があると既存の資料に書かれています。

お雑煮やさん代表・粕谷浩子さんが監修した農林水産省のホームページ情報を基にHOKUROKU編集部で作成した。

何度か掲載した上のお雑煮文化圏マップの山陰(中国地方の日本海側)にあらためて注目してみてください。アズキ汁文化圏が山陰に見られます。

全国でもまれなアズキ汁文化圏が能登半島でも確認されるのですね。

石川県内のお雑煮の特色を調べた論文「石川県における行事食と調理文化に関する研究」でもその傾向が見て取れます。

石川県志賀町のお雑煮を仕立ての種類で分類すると、

- すまし汁(64.9%)

- 白みそ汁(5.4%)

- アズキ汁(43.2%)

との割合になっています。アズキ汁文化圏が「確認される」どころか4割を超す世帯でアズキ汁のお雑煮が食べられています。

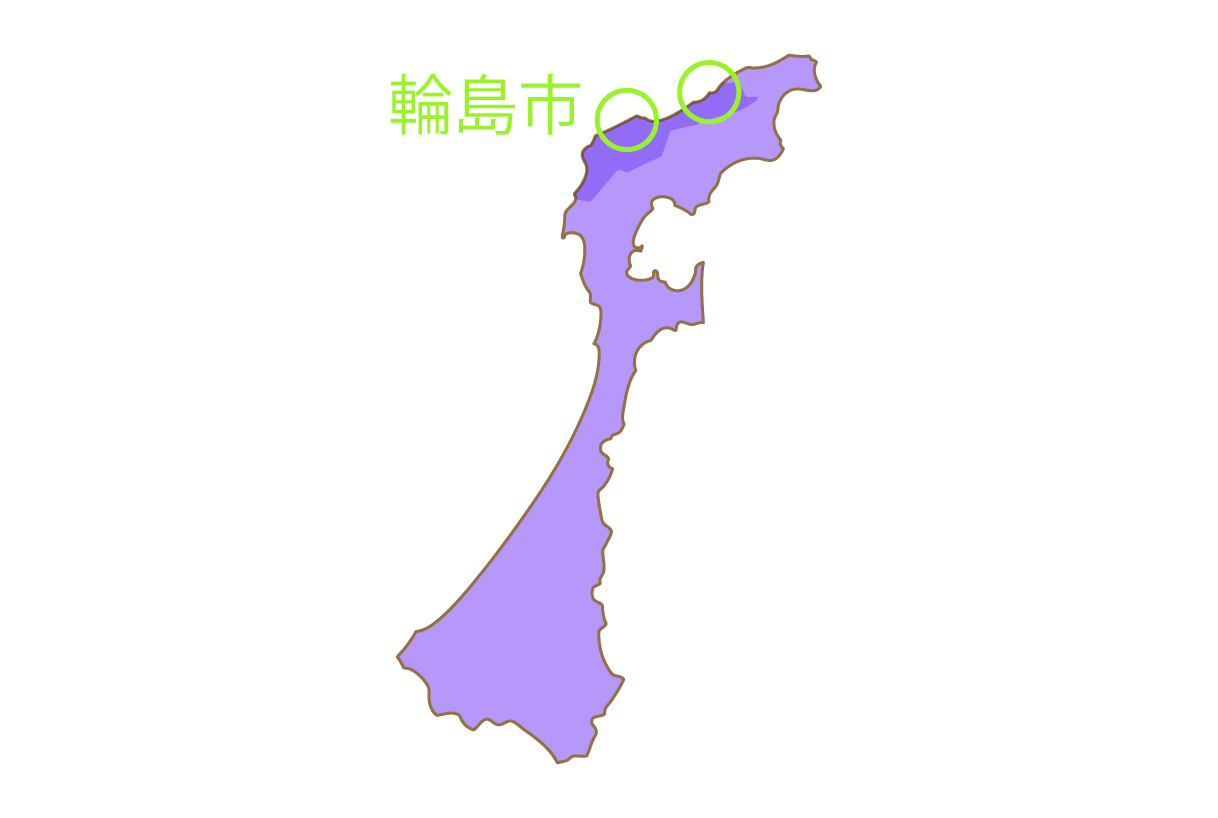

輪島市鵜入町(地図内で左の丸)、町野(地図内で右の丸)の位置。白地図専門店の白地図をHOKUROKU編集部が画像編集

守田良子らによる〈日本の食生活全集17 聞き書 石川の食事〉(社団法人農山漁村文化協会)にも輪島市鵜入(うにゅう)町と町野におけるお雑煮(アズキ汁)の記述が見られます。

里山の町野については、

“正月三が日の朝は、小豆雑煮にする”(日本の食生活全集17 聞き書 石川の食事(農山漁村文化協会)より引用)

とあります。外浦(能登半島の西岸)の鵜入町についても、

“雑煮は三が日とも小豆雑煮を食べる。丸もちを別なべに豆幹の火で煮ておき、小豆を白砂糖と塩で味つけして煮た汁の中へ入れる”(同上)

とあります。先ほどの論文「石川県における行事食と調理文化に関する研究」でも輪島市のお雑煮には、

- すまし汁(73.3%)

- みそ汁(0%)

- アズキ汁(33.3%)

とアズキ汁文化圏の浸透を物語る数字が明らかにされています。

お雑煮に関する情報提供をHOKUROKUの公式〈Twitter〉で呼び掛けると輪島市の@nomikai1988さんから次のような情報が寄せられました。

4.かな?

石川県輪島市

角餅で焼かずにそのまま煮ます。

輪島が全部同じとは言えません。

— 舳倉(へぐら):ヘッダーは「まれの丘」 (@nomikai1988) November 23, 2020

これまでの情報を踏まえてリプライの内容を深読みすると、輪島市の主流派はすまし汁でありながら「全部同じとは言えない」=「アズキ汁派も居るんだよなあ」との文意も読み取れないでしょうか。

すまし汁派とアズキ汁派が拮抗(きっこう)

能登半島を含めた日本海側の一部で見られるアズキ汁文化圏はどのように解釈すればいいのでしょう?

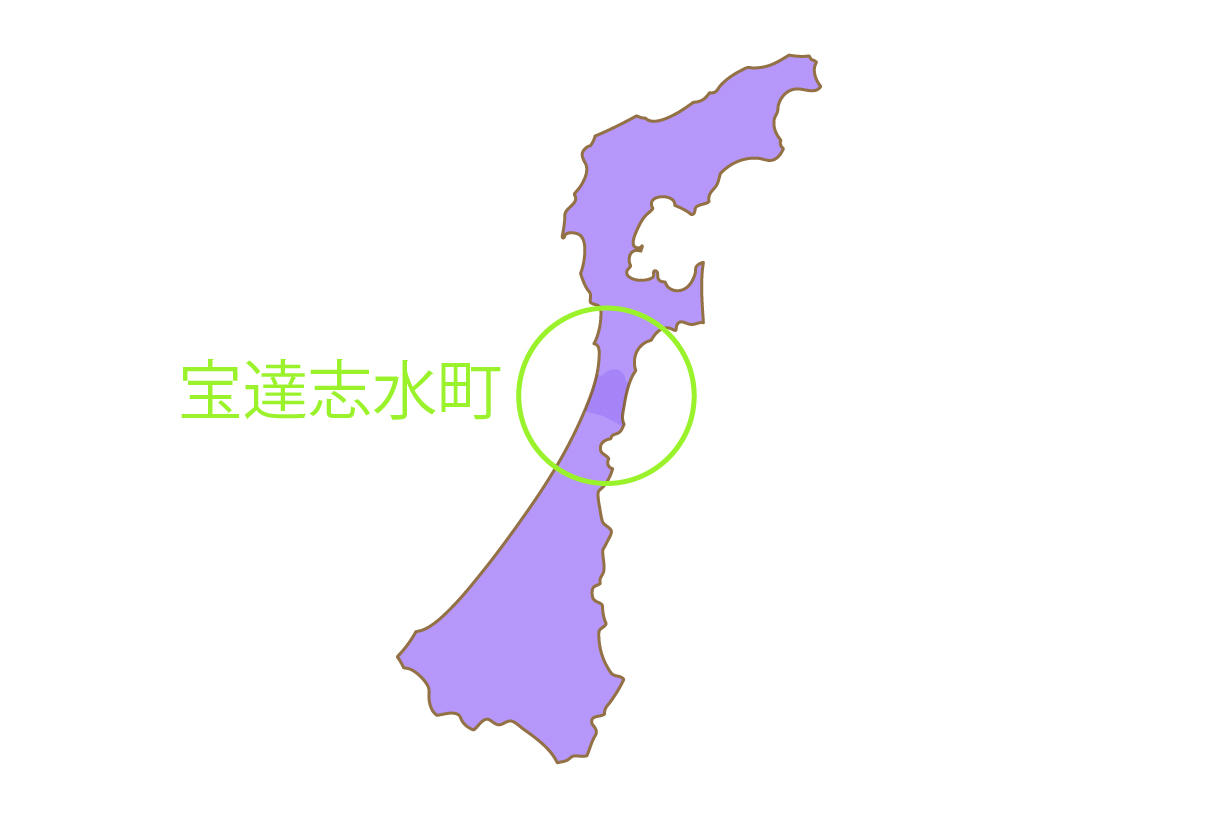

宝達志水町の位置。白地図専門店の白地図をHOKUROKU編集部が画像編集

論文「石川県における行事食と調理文化に関する研究」によると同じ能登半島でも宝達志水(ほうだつしみず)町の雑煮の場合は、

- すまし汁(52.9%)

- みそ汁(23.5%)

- アズキ汁(52.9%)

と、すまし汁派とアズキ汁派が拮抗(きっこう)している状況さえ見られます。

島根県のアズキ雑煮。写真:農林水産省のホームページより

結論から言えば、日本海側で見られるアズキ汁文化圏の背景についてははっきりと分かっていないそうです。しかし、日本海を挟んだ朝鮮半島の影響が仮説の1つに挙げられるようです。

赤色の小豆という作物には魔除けなど神秘的な力があると中国・朝鮮では信じられていました。

その神秘的な力が行事や儀式などで重宝され、対岸の国々ではあずき粥(がゆ)が正月や冬至に食べられてきました。

こうした行事食を中心とするアズキ文化が朝鮮半島経由で日本海へ伝わり、能登のお雑煮にも影響を与えたと考えられるのですね。

能登の海。撮影:柴佳安

東アジア全体の地図を広い視野で眺めれば、日本海に突き出した日本の「入り口」に能登半島が見えてきます。

日本海の玄関口として北陸の地は朝鮮半島・中国大陸と古来交流してきました。さまざまな研究でその歴史は明らかにされています。

コーヒータンブラーを〈HOKUROKU〉で特集した際にも、福井や石川の海岸線に漂着する中国や朝鮮半島からのごみの多さを目の当たりにして、対岸の国々の「近さ」を感じました。

朝鮮半島からアズキ文化が伝わった時期と場所、能登の一般庶民におけるお雑煮文化の発展過程などを丁寧に追い掛けた先行研究が見付からなかったので、どれだけ正確な仮説なのかは判断できません。

ただ、直感をベースに判断すると、山陰だけでなく北陸の能登のお雑煮にも地理的な「近さ」が影響を与えたとの説には、ちょっとした説得力がありますよね。

能登町の道路標識と海。撮影:柴佳安

総仕上げとして、能登半島全体のお雑煮の主流派をまとめておきましょう。

能登半島では、アズキ汁文化が色濃く見られると紹介しましたが、能登半島の根元までは「角もち × すまし汁」が主流でした。能登半島全体にこの話は共通するのでしょうか。

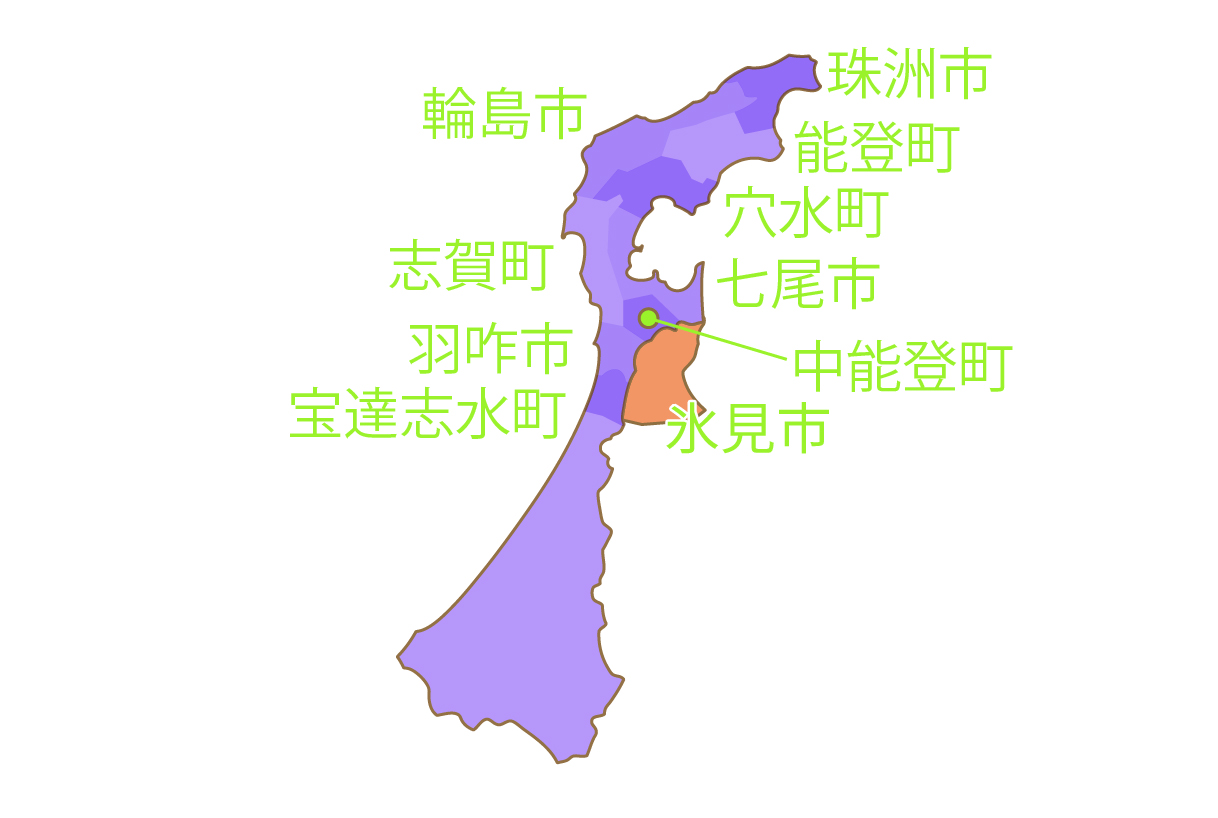

能登半島北部の自治体の位置。白地図専門店の白地図をHOKUROKU編集部が画像編集。

これまでに取り上げていない能登半島の自治体は東の先端から珠洲市・輪島市・能登町・穴水町・七尾市・中能登町です。

各地域におけるお雑煮の主流派を論文「石川県における行事食と調理文化に関する研究」で調べると次のようになっています。

- 珠洲市・・・丸もち(92.6%)× すまし汁(81.5%)

- 輪島市・・・丸もち(80.0%)× すまし汁(73.3%)

- 能登町・・・丸もち(92.6%)× すまし汁(81.5%)

- 穴水町・・・丸もち(95.2%)× すまし汁(66.7%)

- 七尾市・・・丸もち(87.1%)× すまし汁(77.4%)

- 中能登町・・・丸もち(64.5%)× すまし汁(64.5%)

アズキ汁文化が色濃く見られるものの能登半島の北部であっても「すまし汁」が主流派だと分かります。

しかし注目はもちの形です。どこも、角もちではなく丸もちなのですね。

お雑煮に関するHOKUROKU独自の自治体アンケート調査においても「まちの公式見解ではない」と断りを入れた上で、

「丸もち × すまし汁」

と、能登町の担当者は回答を寄せてくれています。

志賀町・羽咋市・宝達志水町・富山県の氷見市の位置。白地図専門店の白地図をHOKUROKU編集部が画像編集

能登半島の根元である志賀町・羽咋市・宝達志水町・富山の氷見市は「角もち × すまし汁」が主流派だとこれまでに紹介しました。しかし、半島の先は「丸もち × すまし汁」が主流です。

こうなると、丸もちと角もちの境界線は能登半島にも走っていると考えなければいけません。

東西お雑煮分岐ラインを能登半島を含めて引き直すと次のようになります。

丸もちと角もちの境界線。手取川周辺(特に山間部)の正確な境界線は未調査。富山県東部の沿岸部(魚津市・黒部市)のお雑煮についてはHOKUROKUの独自調査でも丸もち文化圏を確認できたため先行研究のラインを採用した。フリー素材の白地図を使ってHOKUROKUでマップを作画した

みそ汁とすまし汁の境界線は、福井と石川の県境を目安に走っているのでした。

この図をもって北陸のお雑煮の境界線はほぼ確定と言えそうですね。

(副編集長のコメント:北陸3県のお雑煮境界線を探る特集はこれで終わりです。

京都を中心とした関西で主流のみそ汁文化圏と、関東で誕生したすまし汁文化圏の境界線は、福井と石川の県境近くを通っていました。

西日本の丸もち文化圏と東日本の角もち文化圏の境界線は石川県内の手取川がその役割を果たし、能登半島では先ほどのイラストのように走っているとも明らかになりました。

さらに、山陰地方で見られるアズキ汁文化圏も能登半島には色濃く見られると分かりました。

具材については多種多様で福井の若狭地方には黒砂糖を入れる文化もありましたね。

年明けに食べた皆さんのお雑煮は、どのような姿でしたか?

北陸3県のお雑煮の姿や文化圏を想像しながら自分のお雑煮を見詰め直すと味わいもまた違ってくるかもしれませんよ。)

文:坂本正敬

編集:武井靖・大坪史弥・坂本正敬

編集協力:明石博之

[参考文献]文化庁編著〈お雑煮100選〉(女子栄養大学出版部)

堀田良ら編著〈日本の食生活全集16 聞き書 富山の食事〉(社団法人農山漁村文化協会)

守田良子ら編著〈日本の食生活全集17 聞き書 石川の食事〉(社団法人農山漁村文化協会)

粕谷浩子著〈お雑煮マニアックス〉(プレジデント社)

小林一男、五十嵐智子、酒井登代子編著〈日本の食生活全集18 聞き書 福井の食事〉(社団法人農山漁村文化協会)

JTAAジャパンテーブルアーチスト協会〈日本の美しい食卓歳時記〉(誠文堂新光社)

全国のいろいろな雑煮 - 農林水産省

アズキ - 農林水産省

北陸学院大学・北陸学院大学短期大学部研究紀要「石川県における行事食と調理文化に関する研究」

お雑煮研究所

日本列島と朝鮮半島~お正月に餅の入ったスープを食べる人たち - 韓東賢

小豆雑煮 島根県 - 農林水産省

「普通」が人によって違う雑煮 鳥取の甘い味の謎を追う - 朝日新聞

第5回 「古代北陸の国際交流」 - 日本海学推進機構

オプエド

この記事に対して、前向きで建設的な責任あるご意見・コメントをお待ちしております。 書き込みには、無料の会員登録、およびプロフィールの入力が必要です。

オプエドするにはログインが必要です。