新しい仏が埋められた

次の日も、白いもちを女が買いに来た。

その晩、団子屋の主人は飾り物の恵比寿(商売繁盛の神)を奇麗にぬぐっていた。

団子屋の借りる表長屋には坪庭と呼ばれる中庭はないが、簡素な床の間はあった。今では表通りに表店(おもてだな)を構えて商いしている前の借主が置いていった安物の恵比寿が飾ってある。

店を閉めて住居の片付けをしている時、恵比寿のほこりが目に留まった。そのほこりを落としていると、表店の大戸をたたく音が再び聞こえた。

次の日も一緒だった。店を閉め簡単に食事を済ませると、灯油(ともしあぶら)の明かりを頼りに台所の勝手口で破れた投網を修繕しようとしていた。

団子屋の主人は生家こそ今の表長屋ではないが、近所の育ちのため、小さいころから犀川に親しんできた。

子どものころは寺の境内に生えた細い竹に、母からもらった折れた縫い針を付け、大人に紛れて犀川の川端に並んだ。

その釣果は大人も感心するほどだった。

大人になってからは投網も打った。そのうち近所では名人として知られるようになった。

1661年(寛文元年)7月10日に犀川の漁労が禁止され、1666年(寛文5年)5月7日には藩侯の在国中における犀川橋の上流での漁労が禁じられている。

しかし、武士にも町人たちにも犀川はいこいの場であり続けた。

門守のトウモロコシが地面に落ちている

趣味でもある投網の破れを修繕しようと勝手口に腰を据えた時、大戸をたたく音がまた聞こえた。例の女である。

暮れ合いに訪れる女の風体は連日変わりがない。白い帷子(かたびら)姿で顔色は青々としているが、表情も声色も譲らない意思の強さを感じさせた。

不思議な偶然も続いた。女が現れると、決まって門守のトウモロコシが地面に落ちている。女がたたいたと思われる大戸の一部や女の立った場所もぬれていた。

その翌日も、閉店後の日暮れに女が現れた。さすがに団子屋の主人はいぶかしんだ。もし女が現れた場合、尾行する準備もこの日は整えていた。

案の定、女は二文分の白いもちを買い求める。団子屋は売り、トウモロコシを拾い上げ、くぐり戸を閉める。間髪入れずに長屋の中を素通りして勝手口から明かりを持たずに外へ回った。

月のない夜に無灯で歩く者がいれば、不審な者と見とがめられる緊張感がこの時代にはあった。

この晩も曇っている。明かりを持たないままの外出は一種の危険を伴った。しかし明かりを持てば女に気付かれてしまう。

勝手口から裏長屋との共有空間へ出ると、番のいない木戸から横町へ足早に出た。女の白い帷子(かたびら)が遠目に見える。団子屋は女の後を追った。

立像寺の境内に女は迷いなく入った

泉野台の方へ向かうと、直線的な街路の野田道(現・寺町通)へ出て、寺院が整然と建ち並ぶ一角へ女は進路をとった。

今では「忍者寺」として観光客に知られる妙立寺などがある寺町寺院群である。泉野台の寺院群は1616年(元和2年)に当地に集められた。

寺院が建ち並ぶ野田通には向かいの遠くにちょうちんの明かりが1つ見えるだけで人通りはなかった。

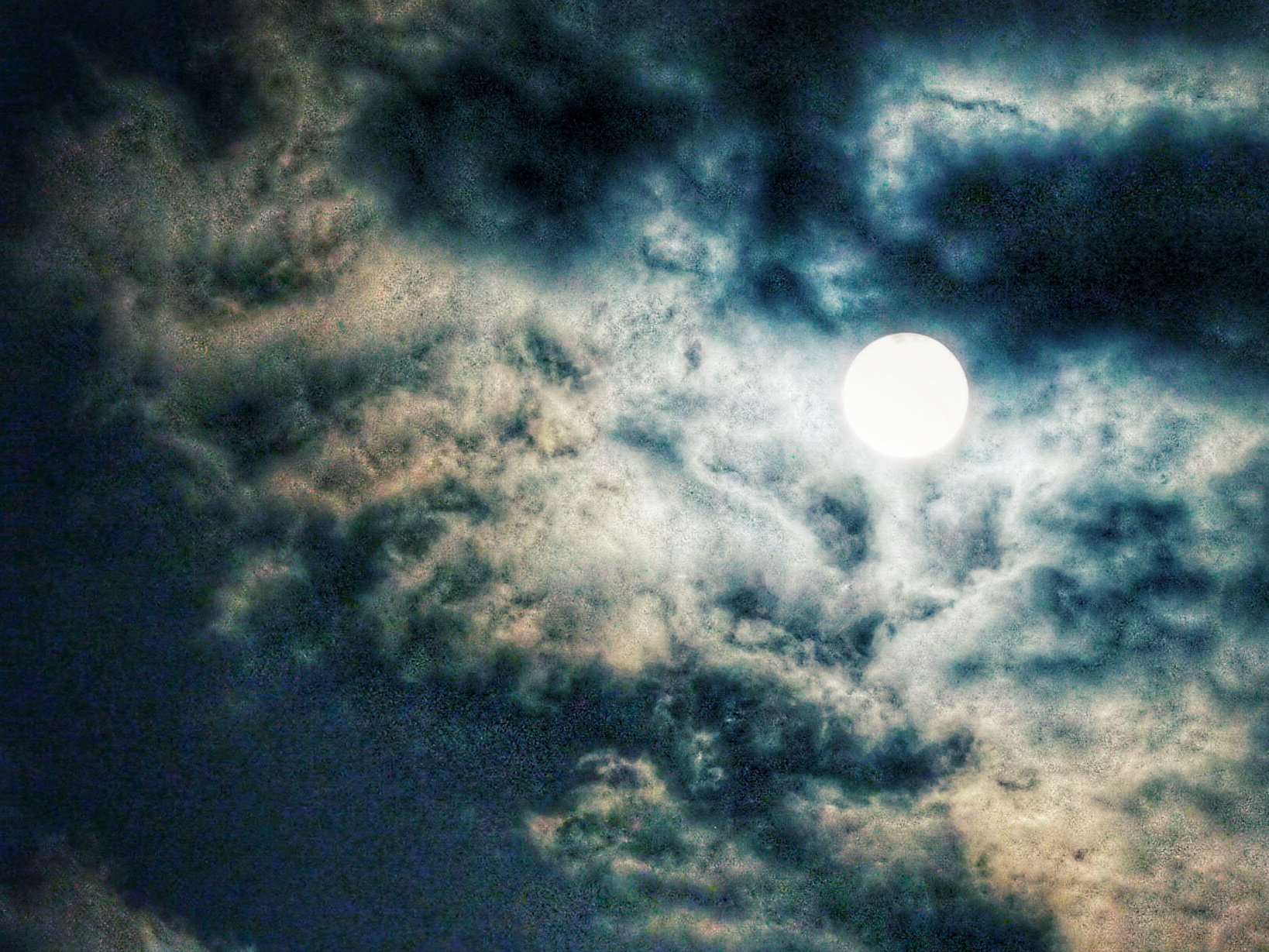

忍んで尾行するうちに、雲間が切れ始め、月明かりが女の白い帷子(かたびら)を目立たせ始める。

逆に自分の姿が見られないか、団子屋の主人は緊張した。

そのうちに正面が11間(20m)、側面が8間(14m)の巨大な立像寺の前に女が差し掛かった。

正面中央右寄りに向拝(ごはい)が設けられ、屋根は杮葺(かきぶき)である。

向拝とは、屋根がひさしのように突き出した部分を言う。昼間に参拝すれば、向拝(ごはい)の頭貫(かしらぬき)、つまり、屋根下の正面には繊細なうず巻きや若葉の彫刻が見られると団子屋の主人は知っていた。

1638年(寛永15年)に本堂は建築されている。今では金沢で建築年代が判明している最も古い歴史的建造物だ。

このころはまだ新しい。その立像寺の境内に女は迷いなく入った。

当時の境内には、赤戸室石を亀甲積した基壇に立つ重層の鐘楼はない。

慌てて山門の前に駆け寄り境内をのぞくと、月明かりに目立つ白い服が本堂の裏手の林で消えた。

団子屋の主人は戸惑った。立像寺の裏手には墓地が広がる。植生の勢いは見事で、夏は蚊が多い。

白い帷子(かたびら)を来た女が一人で寺内の墓地へ夜に参拝したのである。尋常ではない。

団子屋はなおためらった。このまま先を行くべきか行かぬべきか。

幸い雲が切れた。満月である。にわかに光が世界に行き渡り、その明るさが団子屋をはげました。

墓地は奥に広い。入り口だけなら問題ないと考え、好奇心にも支えられながら、団子屋の主人は境内に入った。

暗がりの中から誰かがこちらを見ていた

満月の夜でも墓地の樹林には光が届かなかった。自然、団子屋の足は重くなる。

墓地の入り口に差し掛かり、それ以上歩を進めるか迷った。

目の前は完全な暗がりである。一歩だけ踏み込んでみた。何も見えず、何も聞こえない。もう一歩踏み込んでみた。背筋に悪寒が走る。

これ以上立ち入ってはいけないと誰かが耳元で忠告している。

墓地の奥から赤子の泣き声が不意に聞こえた。近隣の家からではない。月明かりの届かない墓地の暗がりから確実に聞こえてくるのだ。

羽虫が耳元を横切った。足に何かの虫が触れる。初夏だから仕方ない。しかしその感触が、辛うじて支えられていた団子屋の勇気をなし崩しにした。

団子屋は後ずさりした。その足が小石を踏む。静かな墓地に音が響いた。

赤子の泣き声が一瞬やんだ。直後に、前にも増して泣き始める。

暗がりの中から誰かがこちらを見ていた。こちらからは見えない。しかし誰かが確実にこちらを見ている。自分は墓地の入り口に立ち、月明かりで白々と照らされているのだ。

団子屋は恐怖にかられた。叫ぶ声も出ない。一度走り出すと恐怖が恐怖を呼び、転げるように団子屋は墓地を飛び出した。

境内を抜けて野田通に出ると、反射的に来た道と逆へ走った。家を知られている。帰れば後を追ってこられるかもしれない。何かを連れ帰る恐れもある。

通りにせり出す桜の木の横を過ぎ、現在の蛤坂(はまぐりざか)へ向かった。当時は、繰り返し土砂崩れが起きる危険な道だ。藩も放置している。道幅も大人がやっとすれ違えるくらい狭く暗い。

手を付きながら蛤坂を駆け下ると、慣れ親しんだ犀川に出た。来た道を振り返る。誰も追ってこない。団子屋の主人は息を付いた。ようやく生きた心地がした。

〈ひしやのおばば〉

犀川はこの時分、繰り返し氾濫して人の命を奪っている。

例えば1668年(寛文8年)6月12日、夜前から大雨があり、流水が暴れあふれて犀川は浅野川と共に洪水した。

犀川の場合は新竪町の上から水が落ちるように流れ出て、城下の町屋は板敷の上まで水が達した。

記録では223戸の民家が流されている。川沿いの家は特に被害がひどかった。

犀川大橋が落ち80人近くが死んで、そのうち犀川周辺だけで59人が死んだ。

翌年の寛文9年6月16日にも大雨があり、6日間降り続けた。洪水が所々に発生し、家が流され、水死者が相次いだ。

さらに、数年後の1671年(寛文11年)7月13日にも洪水で犀川は大橋が落ちた。

馬上の侍と徒歩の従者、伊勢神宮へ参拝する道中の他国の者が不運にもこの時は橋の上にいた。通行中に足下の橋が流され、下流まで運ばれたのだ。

これだけ人の命を脅かす犀川だが、幼少期を川とともに過ごした団子屋の主人には心の安らぐ存在だった。

団子屋の主人の耳に次第に犀川の流れが聞こえ始める。

満月の明かりに川面も輝いていた。その光景を見て、団子屋の主人は母親の寝物語で聞いた〈ひしやのおばば〉を思い出した。

子だくさんの貧しい家から子どもをもらい受けあっせんする老女の話だ。心霊話でもない。老女はもらい受けた子どもを殺し、あっせん料だけを着服する悪党だった。

ある晩、この老女の背中におぶさった幼児が、犀川のほとりまで来る。

殺されると子ども心に悟ったのか、老女の背中に揺られながら月を眺め「どうかノノサマ(お月さま)、おとう、おかあがいつまでも長生きできますように」と祈願した。

月を阿弥陀に見立てて手を合わせ、両親の長命を祈る幼児を背中に見て、老女は心を動かされる。

直後に改心して、背中の子どもも助かるという話だ。

その夜も似たような満月が出ていた。落ち着きを取り戻すと団子屋の主人は家に帰った。

家に戻るなり女に受け取ったお金を確かめてみた。全てがササの葉っぱに変わっていた。

(大坪副編集長のコメント:犀川は今も昔も金沢に暮らす人たちの憩いの場だったようです。

犀川の名の由来は犀川の河口に近い佐奇森町にある〈佐奇神社〉だとする説があります。

佐奇神社のすぐ近くを流れることから「さきがわ」と呼ばれ、いつしか「さいかわ」に転じたのだとか。)

オプエド

この記事に対して、前向きで建設的な責任あるご意見・コメントをお待ちしております。 書き込みには、無料の会員登録、およびプロフィールの入力が必要です。

オプエドするにはログインが必要です。