「8番」のメニューを違った味わいで

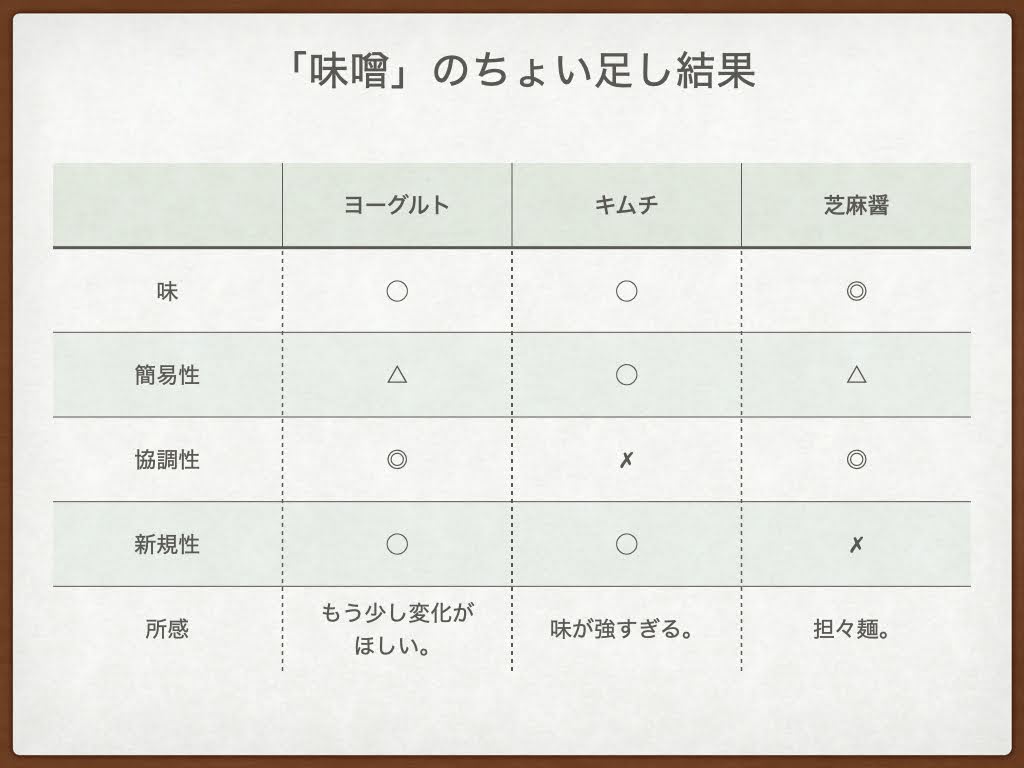

左からヨーグルト、キムチ、芝麻醤(チーマージャン)

〈野菜らーめん〉の「味噌(みそ)」の特長は数種類のみそをブレンドした深いコクです。濃厚で深みのあるコクはいため野菜をもりもり食べたくなります。

この濃厚な「味噌」に合わせるトッピングの候補は、プレーンヨーグルト・キムチ・芝麻醤(チーマージャン)の3つに選定しました。

ヨーグルトを選定した理由はみそと乳製品の相性が挙げられます。「味噌バター」という輝かしい実例が証明しています。

最近では、ヨーグルトをみそ汁に入れてコクを出すケースもありますから、ヨーグルトと「味噌」も合うと考えました。

うん。

ヨーグルト独特の酸味がプラスされつつ全体としてはマイルドな味わいに仕上がっています。悪くはありません。協調性のあるおいしさです。スプーンですくってさっと入れられる手軽さもいいです。

ただ、予想していたより変化が少なく残念です。「『8番』の本店で聞いた。野菜トマトらーめんの通な食べ方講座」で取材したように、〈野菜トマトらーめん〉にサワークリームをトッピングした時と同じくらいの衝撃を期待していたのですが、及びませんでした。

水分量が多いからでしょうか。

「味噌」✕ キムチ

次は、キムチです。「ちょい足し」業界ではおなじみの食品で、パンチの効いた辛味と発酵食品ならではコクが持ち味です。

一方で、存在感がありすぎるため、予想を超えるハーモニーを生み出せるかが勝負のポイントでしょう。

香りは完全にキムチです。いただきます。

ああ。なるほど、やはりそうでしたか。

刺激的な辛味とニンニクの風味が鼻を抜けておいしいです。

ファミリーの利用も〈8番らーめん〉は多いですから、これぐらいの辛さがあるメニューには店頭でなかなか出合えないかもしれません。その意味で言えば、テイクアウトの「ちょい足し」でこそ楽しめる辛味です。

しかし、味わいが、キムチの独壇場になってしまいました。キムチのいい点でもあり悪い点でもあるかもしれません。存在感が強すぎます。重厚な「味噌」味であればキムチをカバーできると思ったのですが想像を超える共演はかないませんでした。

「これでは足りないだろう」と感じるくらい少ない量を入れた方がいいと思います。塩分も気になります。

「味噌」✕ 芝麻醤(チーマージャン)

最後は、芝麻醤です。なじみのない人も居ると思うので補足します。芝麻醤とは、いったゴマをすりつぶして油を加え、なめらかなペースト状にした調味料です。

担々麺(タンタンメン)や棒々鶏(バンバンジー)などに使われます。豊かなゴマの風味が特徴です。スーパーの「おつとめ品」コーナーに並んでいたので思わず手が出たという偶然性も選考理由の背景にあります。

スープに溶かしてみると、粘度が高く、ちょっと混ざりにくい点は簡易性でマイナスポイントです。では、いただきます。

これはうまい!

「おつとめ品」だとか簡易性でマイナスだとかネガティブな情報が並びましたが「味噌」のコク深い味わいにゴマの風味がプラスされ味は素晴らしいです。

本来の「味噌」のおいしさを邪魔せずに後味で存在感を見せています。脇役として非常にいい仕事をしています。

たまたま購入した芝麻醤ですが掘り出し物でした。まるで、ゴマの風味豊かな担々麺を食べているかのような味わいです。

そう、まさに、担々麺のような味わい。

ここまで考えた段階で「では、最初から担々麺を食べればいいのでは?」と至極当然の疑問が浮かびました。

8番らーめんのメニューには〈野菜担々麺〉と〈担々麺〉があります。ゴマの豊かな風味をどちらも楽しませてくれます。

「店頭で味わえない感動を自宅で」が今回のコンセプトです。店頭で味わえるおいしさでは意味がありません。

追加検証のために、8番らーめんの店頭で野菜担々麺を食べて比較してみました。野菜担々麺は「味噌」と比べるとすっきりとした味わいでゴマの風味が強調されていました。

今回の「味噌」に芝麻醤を「ちょい足し」したアレンジと比較すると、味噌のこってりとした味わいの違いは確認されました。ただ、両者の味の変化は小さいと思われます。

テイクアウトでは、芝麻醤に加えてラー油をプラスすれば「こってりとした味噌担々麺」の立ち位置を確立できそうです。

以下に結果を総括します。

「味噌」の「ちょい足し」は総じておいしかったのですが、重厚なコクに対してバランス良く立ち回る相方を見付けられませんでした。

芝麻醤は、非常に良かった組み合わせです。しかし新規性が欠けています。さらに今後、研究を進めます。

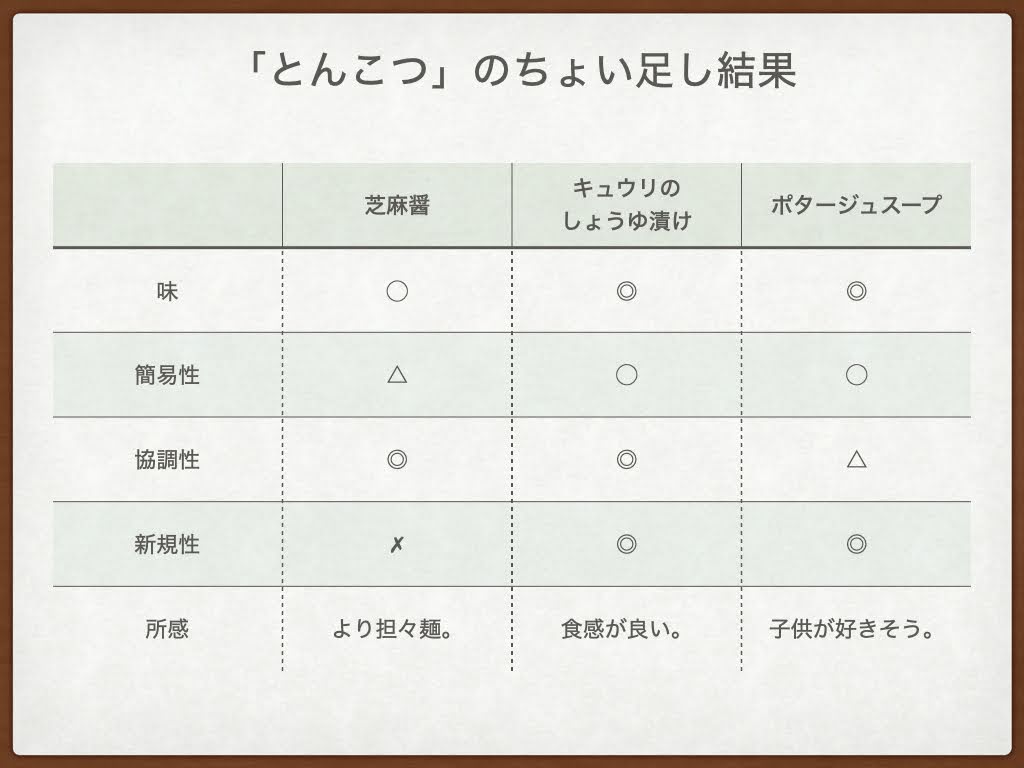

「とんこつ」のちょい足しレシピ

最後は「とんこつ」です。実を言うと、野菜らーめんの「とんこつ」は今まで食べた経験がありませんでした。スタンダードな味わいを知らないと検証になりません。「ちょい足し」検証の前にそのままの「とんこつ」味の野菜らーめんを店頭で食べてみました。

「とんこつ」の味わいは全ラインアップの中で一番優しくマイルドです。豚骨ラーメンは一般的に、長時間煮込んだために乳化が進んだどろっとしたタイプと、すっきりとしたタイプの2つに大きく分類できます。「8番」の「とんこつ」はすっきりとしたタイプの後者です。

他の「8番」の「らーめん」と大きく異なる点として紅ショウガがのっています。あっさりした味わいにショウガがアクセントを効かせています。

「とんこつ」に合わせる「ちょい足し」メニューは以下の3つ候補を選びました。

左から芝麻醤・キュウリのしょうゆ漬け・粉末のポタージュスープ

芝麻醤(チーマージャン)・キュウリのしょうゆ漬け・粉末のポタージュスープです。まろやかなのにすっきりした味わいの「とんこつ」を、こってりにする方向とパンチを足す方向の2通りで考えた上でのラインアップです。

「とんこつ」✕ 芝麻醤

先ほど「味噌」の検証でも登場した芝麻醤です。

「とんこつ」では違った結果になるのではないかと思い、もう一度登板させてみました。あっさりめの「とんこつ」にゴマの風味がどう生きてくるか楽しみです。

芝麻醤を溶かすと白っぽいスープが薄い茶色になりました。では、いただきます。

うーん、おいしい。

ですが「味噌」と同じく担々麺の印象がぬぐえません。「とんこつ」はもともとあっさりした味わいです。ゴマの風味がその分だけ目立ち担々麺により近づいた印象があります。

再登場させたのに芝麻醤には申し訳ない思いです。「とんこつ」の個性も消してしまいました。実りの乏しい検証になってしまったかもしれません。

「とんこつ」✕ キュウリのしょうゆ漬け

次は、キュウリのしょうゆ漬けです。ごはんのお供やお酒のおつまみとして愛される食品ですね。

豚骨ラーメンには高菜の漬物が添えられるケースも多いです。高菜漬けを添えてしまっては芸がありませんので、家庭の冷蔵庫にもありそうなキュウリのしょうゆ漬けを選びました。

キュウリが思ったよりも大きく感じられますが構わずいただきます。

これは面白い!

マイルドなスープに、しょうゆ漬けのしょうゆと唐辛子のアクセントが加わりました。パンチが出ましたね。

キュウリの食感がなによりも非常にいいです。ここまで検証した「ちょい足し」では、味覚の変化こそありましたが、食感の変化はありませんでした。

11パターンの野菜らーめんを食べ続けて少々飽きを感じていたところで、この変化はうれしいです。

難点を言えばキュウリが大きすぎます。明らかに異物感があるので入れる時はもう少し刻んだ方がいいですね。ただし、刻むとなると包丁とまな板を出す手間が加わります。簡易性の面でその分だけ劣ります。

「とんこつ」✕ 粉末のポタージュスープ

最後は、粉末のポタージュスープです。マイルドな味わいにポタージュスープを追加するとどうなるのかが気になったので候補に加えました。

さすがに、全部入れると濃すぎると予想されるので小袋の3分の1程度を入れます。余った分は別の機会に。では、いただきます。

クリーミーですね。

「とんこつ」が、洋風なクリームスープパスタのようになりました。お子さんが好きな味かもしれません。冬の寒い時期に食べてもいいかもしれません。

ただ、もったりとした大味になります。飽きが心配されるので最後の方に少しだけ入れるくらいがちょうどいい分量だと考えられます。マイルドで気付きにくいですが塩分にも注意です。

以上を踏まえ「とんこつ」の結果を総括します。

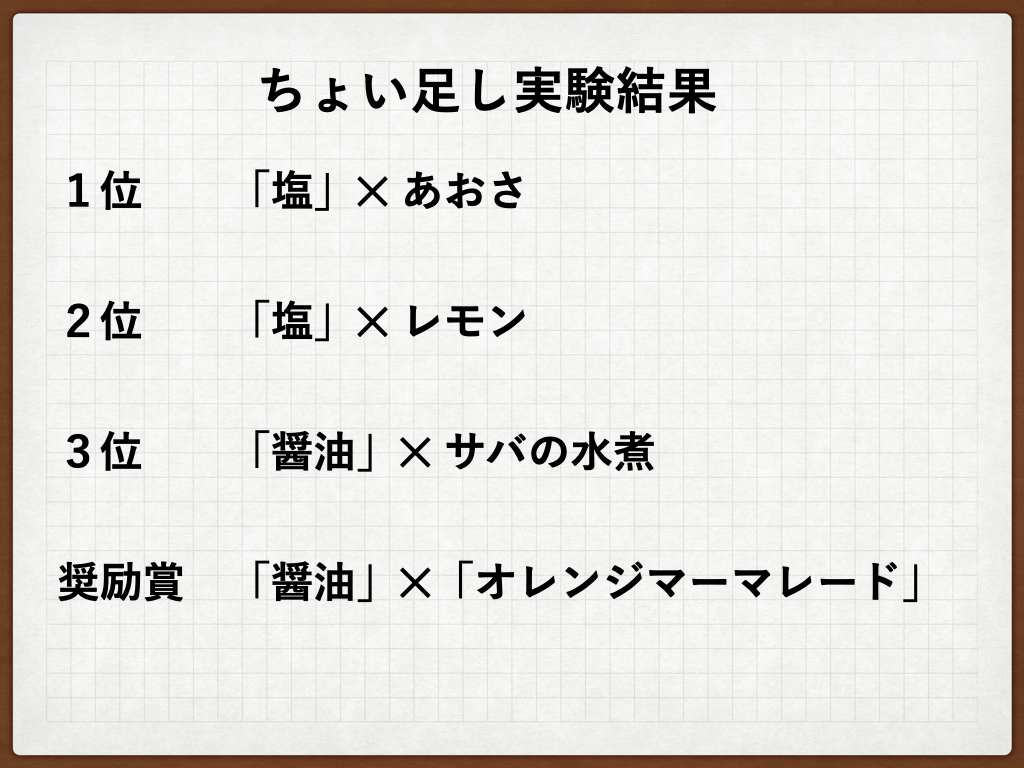

〈HOKUROKU〉編集部の結論

用意していた「ちょい足し」ラインアップ(4つのラーメンの味に3つの「ちょい足し」メニューを掛け合わせた合計12種類の組み合わせ)を全て試しました。

株式会社ハチバンの商品開発部とも事前に連携を取り、社内の商品開発部が試した「ちょい足し」レシピの資料も参考にしつつ、味わいの広がりを考慮して選んだ「ちょい足し」メニューだったので全て一定のおいしさのラインを越えています。

ですが、冒頭にも述べたとおり、テイクアウトでしか味わえない感動の「ちょい足し」を見付ける狙いが今回の特集にはあります。

単純なおいしさに加えて簡易性・協調性・新規性の3点も考慮し、野菜らーめんに合う「ちょい足し」レシピのベスト3を〈HOKUROKU〉編集部が選んで決定しました。

堂々の1位は「塩」とアオサの組み合わせでした。「塩」のもともとの味を生かしつつも後味に抜ける磯の香りが見事にマッチししていて、非常に高い協調性が感じられました。お店では味わえない新規性もあります。

おいしさを単純に比較すると、協調性・新規性の面で2位のレモンと同列であり、ベクトルの違うおいしさがそれぞれにあったため、甲乙付けがたいところでした。

しかし、包丁で切る手間がレモンにはあります。一方で(家庭にあれば)振り掛けるだけで済むので簡易性の面でアオサは優れていると判断しました。

3位の「醤油」✕ サバの水煮は意外性でナンバーワンです。不安だった「醤油」のラインアップの中でも特に不安だった「ちょい足し」の食材でしたが、魚のうま味を見事に発揮して大健闘したと言えます。

「醤油」✕ オレンジマーマレードを奨励賞として挙げます。改良の余地を多く残し、好き嫌いも分かれると思います。しかし「8番」の野菜らーめんに「甘み」という新しい観点をもたらした健闘ぶりに敬意を表して奨励賞を贈ります。

今回の検証では、8番らーめんの店頭で販売される冷凍食品のアレンジ料理も行った。写真は、冷凍食品の〈8番炒飯〉(1パック1人前、税込430円)を卵で包んだ「オムチャーハン」にカット野菜を添えた料理

HOKUROKUが今回の特集で試したように「8番」をテイクアウトして自分だけの味を読者の皆さんも見付けてはどうでしょうか。

お店では出合えない自分だけの味を見つける楽しさは、テイクアウトならではの価値と言えます。ちょっとした新鮮さや喜びを見慣れた日常に取り戻す手軽なきっかけにもなってくれるはずです。

さまざまな「ちょい足し」を今回の検証で試みる中で、8番らーめんの深みに触れられた気がします。控えめに言ってもすごく楽しい時間になりました。

おいしい組み合わせを発見し、見つけたら、8番らーめんのファンサイト〈なんでやろドットコム〉内の「こんな食べ方、私だけ!?」のコーナーにぜひ投稿してみてください。

素晴らしい組み合わせであれば商品として採用されるかもしれませんよ。

(編集長のコメント:8番らーめんは補足ですが、テイクアウトだけでなく冷凍食品を店頭販売しているみたいです。

8番らーめんの公式ホームページで公開されているアレンジレシピを参考に、冷凍食品のアレンジ料理も併せて楽しむと、家時間の楽しみ方がさらに増えるかもしれませんね。

最後に、特集を担当したHOKUROKU副編集長・大坪の一言をあらためて紹介します。

「もうしばらく8番はいいかなと今回の取材で思いましたが、検証の4日後に気が付けば、8番らーめんで「味噌」を食べていました。なんでやろ、8番」)

文:大坪史弥

写真:武井靖

編集:坂本正敬

検証協力:中嶋麻衣・野口真理子

編集協力:明石博之・博多玲子

オプエド

この記事に対して、前向きで建設的な責任あるご意見・コメントをお待ちしております。 書き込みには、無料の会員登録、およびプロフィールの入力が必要です。

オプエドするにはログインが必要です。