「角もち × すまし汁」という画期的な回答

福井と石川の県境。左手は鹿島の森。撮影:坂本正敬

福井と石川の県境に位置するあわら市まで調査が進んできました。

福井の坂井市やあわら市のお雑煮は「丸もち × みそ汁」の文化圏に入りながらも「丸もち × すまし汁(しょうゆ仕立て)」の影響が入り混じっている状況が確認できました。

そうなると県境をまたいだ石川において、関東から広まったすまし汁の文化圏が、京都を中心に広まったみそ汁の文化圏と触れ合う可能性が高い、言い換えれば東西の境界線の到来が近いと予想されます。

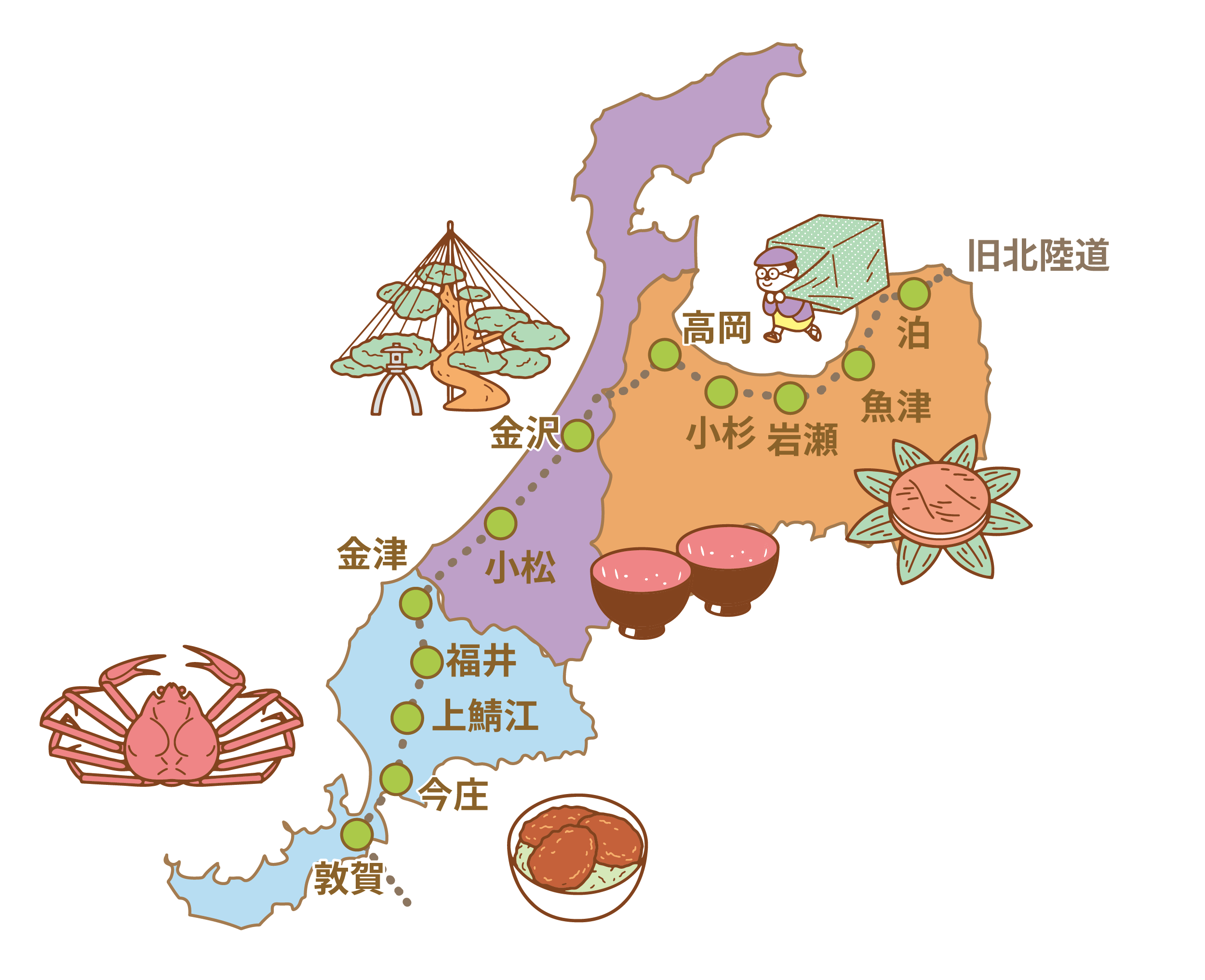

旧北陸道の主な宿場。今回は石川県に入ります。イラスト:武井靖

福井の金津の宿場を通過し吉崎御坊を越え旧北陸道を進んで石川県に入ると大聖寺の宿場に到着します。大聖寺と言えば現在の石川県加賀市の中心街です。

岩波書店〈広辞苑〉の解説によれば、かつて大聖寺の門前町として栄え、加賀藩の支藩である大聖寺藩の城下町に後になった場所。

山代温泉・山中温泉・片山津温泉など全国区の知名度を誇る温泉街も加賀市には集積しています。この周辺のお雑煮はどういった姿なのでしょうか。

片山津温泉の様子。撮影:坂本正敬

HOKUROKUの取材に協力してくれた下木雄介さんにまずは聞いてみました。加賀市の山代温泉に生まれ、同市の山中温泉で〈和酒BAR 縁がわ〉を営む日本酒と食のスペシャリストです。

加賀市は温泉地です。外から来ている人も多いため加賀市全体の情報は把握していないと下木さんは断わりを入れた上で、

「私の家は丸もちのおすましでした」

と教えてくれました。

HOKUROKUでは公式〈Twitter〉を使って北陸に暮らす人たち、あるいは北陸出身者にもお雑煮の特徴を聞いています。

加賀市のお隣で、かつて同じ大聖寺藩の一部だった小松市に暮らすと思われるTwitter回答者・忘備録さんからも「丸もち × すまし汁」との情報が寄せられています。

丸餅+すまし(+砂糖)

石川県輪島市&石川県小松市 https://t.co/DqQ83D9A5n

— 備忘録 (@mi_topia) November 17, 2020

福井県の坂井市・あわら市でも見られたすまし汁の文化圏は、石川の加賀市と小松市周辺からいよいよ決定的になります。

要するに、みそ汁とすまし汁の東西の境界線は、福井と石川の県境周辺を走っていると考えられるのですね。

塩屋大橋から見た大聖寺川。福井と石川の県境近くを流れる。撮影:坂本正敬

石川県南西部にはすまし汁文化圏が浸透している

旧北陸道を加賀市以東に進むと、すまし汁の文化圏はいよいよ確固たる状況を示します。

旧北陸道の主な宿場。話題は小松の先へ。イラスト:武井靖

加賀市・小松市から旧北陸道をさらに北東へ進んだ先に松任(まつとう)という宿場がありました。金沢の手前、現在の白山市になります。

大正時代の終わりから昭和の初めの石川県の食事を調査・取材し、聞き書きした守田良子らによる〈日本の食生活全集17 聞き書 石川の食事〉(社団法人農山漁村文化協会)では、加賀平野の食として旧松任市(現・白山市)のお雑煮が紹介されています。

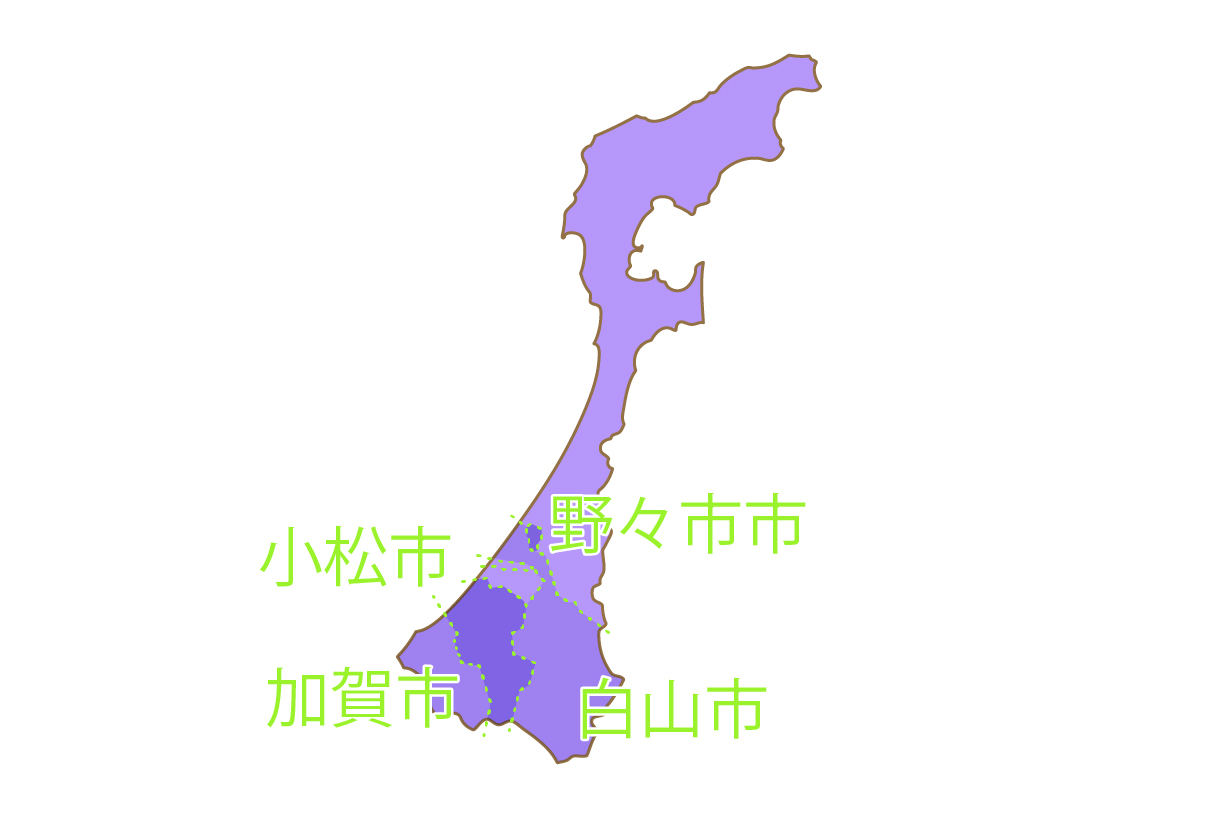

加賀市・小松市・白山市・野々市市などの位置。〈白地図専門店〉の白地図をHOKUROKU編集部が画像編集

同書によれば、

“雑煮もちは丸もちで、汁はこんぶとかつおのだしでとった澄まし汁”(日本の食生活全集17 聞き書 石川の食事より引用)

とあります。粕谷浩子著〈お雑煮マニアックス〉(株式会社プレジデント社)でも加賀の雑煮については「丸もち × すまし汁」に具材としてネギを散らしたシンプルなスタイルと紹介されています。

加賀のお雑煮。写真:お雑煮研究所のホームページ(http://www.zouni.jp/ishikawa_1/)より引用

石川県は、地域を大別すると能登と加賀に分かれます。加賀はさらに細分化できて、加賀藩があった中心部の金沢市内と、支藩である大聖寺藩が存在した加賀平野・白山麓からなる南西エリアからなります。

後者の石川県南西部(大聖寺藩の一部)にはすまし汁文化圏が確かに浸透しているのですね。

手取川を越えた途端に角もち派が主流派に

では、もちの境界線は一方でどこにあるのでしょうか? 西日本を中心に丸もちが浸透していて、東日本を中心に角もちが親しまれています。

京都方面から新潟方面に向かって北陸道を進んで、みそ汁とすまし汁の境界線を福井と石川の県境で越えました。しかし加賀のお雑煮は丸もちばかりです。丸・角のもちの境界線はどこにやってくるのでしょうか。

北陸3県の全51の市町村にHOKUROKUが調査したお雑煮アンケートからそのヒントは見て取れます。

日本の食生活全集17 聞き書 石川の食事(農山漁村文化協会)では先ほど旧松任(現・白山市)のお雑煮を紹介しました。

同じ白山市に聞いたHOKUROKUの独自調査では一方で、同市のお雑煮について画期的な回答が担当者から得られています。

「角もち(焼かない)× すまし汁」

本場の関東のように角もちを焼かない理由は、京都の丸もち(焼かない)の影響があるのかもしれません。いずれにせよ、ここで初めて角もちの名前が出てくるのですね。

写真:Photo AC

白山市の東に位置し、金沢市との間に挟まれた野々市市の担当者も、

「角もち(焼かない)× すまし汁」

と回答していました。野々市は、旧北陸道の宿場があった場所でもあります。

加賀市・小松市・白山市・野々市市などの位置。〈白地図専門店〉の白地図をHOKUROKU編集部が画像編集

野々市市の東に位置する金沢市の担当者も、

「角もち(焼く)× すまし汁」

と回答しています。HOKUROKUの公式Twitterによる呼び掛けにも金沢在住の人たちが多く回答してくれています。彼ら・彼女らも総じて「角もち × すまし汁」とのコメントが見られました。

4.角餅(焼かない) ×すまし汁

具は紅白かまぼこ、ネギ、鶏ササミ

石川県金沢市在住です。 https://t.co/WZSyD646rc— Yoshikazu Saino (@SaYo555) November 17, 2020

興味深い研究も他にあります。北陸学院大学・北陸学院大学短期大学部研究紀要に掲載された論文「石川県における行事食と調理文化に関する研究」では、石川県内における市町村別のお雑煮の特色が明らかにされています。

石川県内19 市町村の食生活改善推進協議会メンバー(461名)と県出身の学生(288 名)に行った調査の結果が同論文ではまとめられており、みそ汁とすまし汁の問題・丸もちと角もちの問題も扱われています。

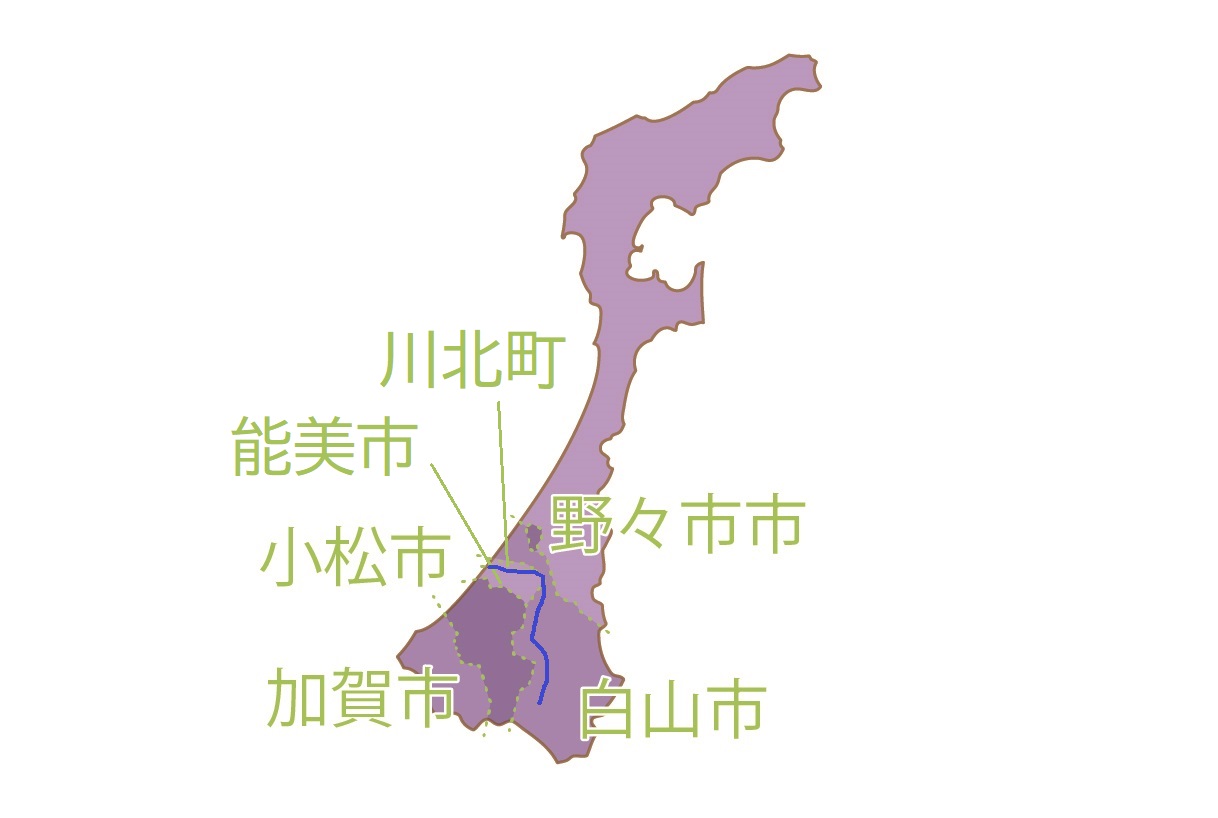

注目は、丸もちと角もちの比率です。もちの形状を市町村別に調査した結果、石川県の南西部から見て加賀市・小松市・能美市までは丸もち派が圧倒的に多いものの、手取川を隔てた白山市・川北町に入った途端、角もち派が圧倒的に多くなります。

手取川と白山。写真:白山市観光連盟

HOKUROKUの独自調査でも、白山市の担当者から「角もち(焼かない)× すまし汁」との画期的な回答が得られたと先ほど紹介しました。

西日本の丸もち文化圏と東日本の角もち文化圏は以上をまとめると(もちろん一部で例外が見られるものの)能美市と白山市(および川北町)を隔てる手取川が東西を分ける境界線になっているのですね。

青い線は手取川。白地図専門店の白地図をHOKUROKU編集部が画像編集

みそ汁・すまし汁の境界線、丸もち・角もちの境界線。

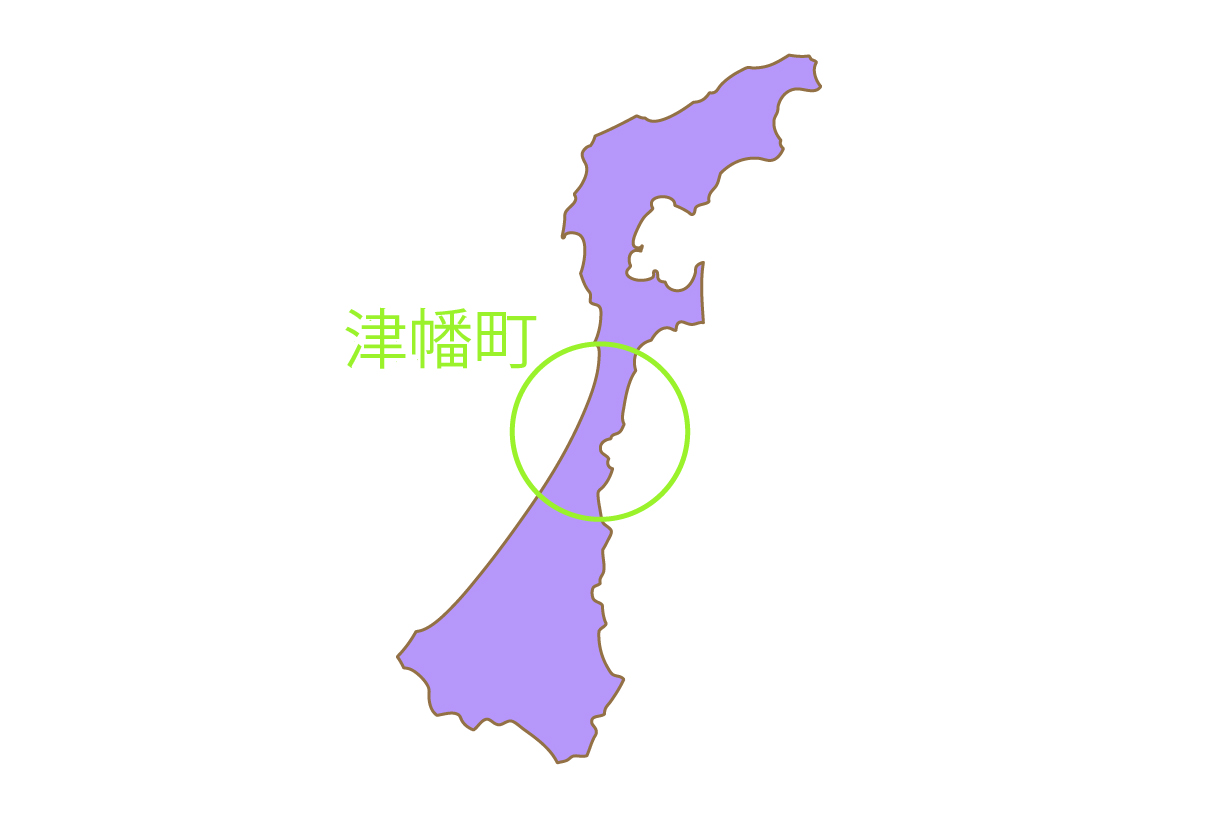

津幡町の位置。白地図専門店の白地図をHOKUROKU編集部が画像編集

金沢から先、旧北陸道で言えば、富山との県境に位置する津幡のお雑煮はどのような特徴があるのでしょうか。これまでの話で言えば「角もち × すまし汁」だと予想されます。

先ほどの論文「石川県における行事食と調理文化に関する研究」を見ると「角もち × すまし汁」が津幡町でも主流派で、それぞれの比率は角もち(85%)× すまし汁(83.3%)だと分かります。

もちろん100%ではありません。粕谷浩子著のお雑煮マニアックス(プレジデント社)でも金沢のお雑煮について文化の混在が指摘されていて、商人の家では「丸く収まる」丸もち、武家では「敵をのす」角もちが好まれていると分かります。

しかし、あくまでも主流派を考えた時、みそ汁とすまし汁の境界線は福井と石川の県境周辺、丸もちと角もちの境界線は石川の手取川だと言えるのですね。

(副編集長のコメント:富山のお雑煮について次の第4回では紹介します。

この流れで考えると富山のお雑煮は全て「角もち × すまし汁」になりそうですが、富山にはちょっとした「飛び地」があります。引き続き読み進めてみてくださいね。

ちなみに、旧北陸道の通っていない能登のお雑煮については第5回で紹介します。)

オプエド

この記事に対して、前向きで建設的な責任あるご意見・コメントをお待ちしております。 書き込みには、無料の会員登録、およびプロフィールの入力が必要です。

オプエドするにはログインが必要です。