北陸がもっと好きになる。あの人の「本と映画と漫画」の話

第2回

この立派なカツラの木はね、昔話にも出てくるんだよ

撮影:柴佳安

五箇山という土地が富山県にあります。たくさんの民話(説話)が五箇山の集落には伝わっていて、例えば春の昼下がりに庭先から聞こえてきた声の正体を確かめようと、家主が家から外へ出ていくお話があります。

残雪のまぶしい中を家主は歩き、声が聞こえる辺りで立ち止まります。しかし誰の姿も見えません。

耳をすましてみると、どこかで聞き覚えのある声だと気付きます。去年の冬から雪の中に閉じ込められた近所の人の会話が、雪どけとともに溶けて外に出てきていたのですね。

現実的にはありえないけれど、五箇山の雪深さと春の喜びが伝わってくる物語だと初めて読んだときに思いました。

土地に伝わるすてきな物語が北陸各地には同じようにたくさんあります。わが子に、あるいはおいに、めいに、土地に根差した言葉で語ってみてはいかがですか?

富山福祉短期大学幼児教育学科の専任講師・藤井徳子さん、〈古本いるふ〉店主の天野陽史さん、〈英会話フレンズ&プリスクール〉代表のフォルカーソン愛さん、富山県氷見市にある〈蔵ステイ池森〉代表の池森典子さん、コピーライターにして〈里山のオーベルジュ 薪の音〉のスタッフでもある北島和博さんが教えてくれた作品を通じて、土地に根差した美しい言葉と昔話の世界を楽しんでください。

「ふるさとのお話をあなたの声で大切な人に届けてみませんか?」藤井徳子(富山福祉短期大学幼児教育学科・専任講師)

撮影:大坪史弥

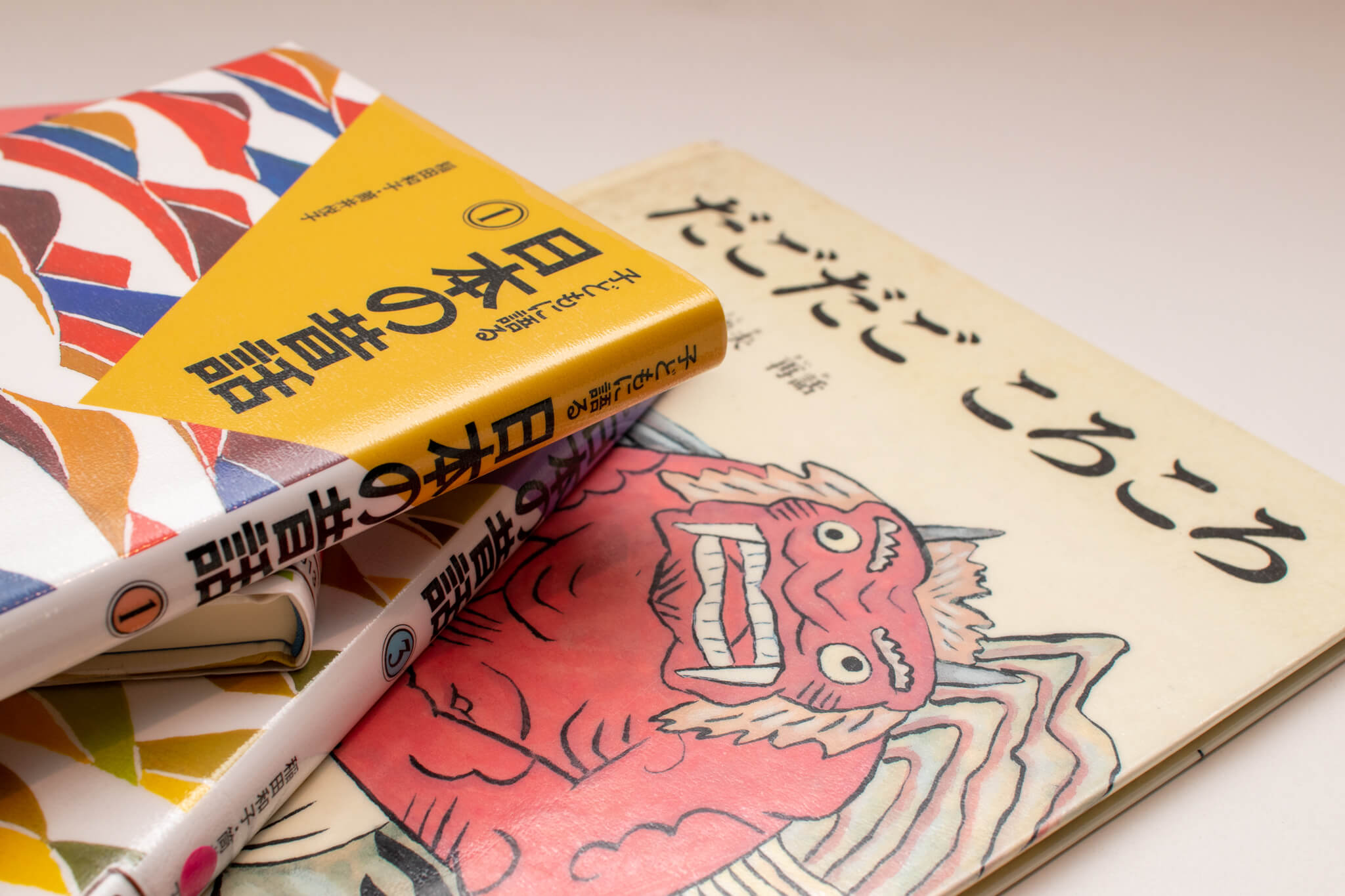

石黒なみ子・梶山俊夫再話、梶山俊夫作画〈だごだごころころ〉(福音館書店)

稲田和子・筒井悦子〈子どもに語る 日本の昔話〉(こぐま社)

「富山に引っ越して以来、八尾おはなしの会に所属し、保育所や児童館、図書館で子どもたちに季節の絵本やお話を語っています。

富山出身の仲間が富山弁で語る富山のお話はなんとも味わいがあって耳に心地良く、何度聞いても子どもたちと一緒に幸せな気持ちになれます。

子どもたちにとって『絵本やおはなしは心の栄養』と言われます。大好きなおうちの人や保育士さんに読んでもらえればなおさらです。

中でも昔話は『語り継がれて』きたお話なので、その土地の言葉で語ってもらうのが本来は一番面白いのです。

南砺市利賀村で保育園の子どもたちと一緒にお散歩をする機会が昨秋にありました。その散歩道で大きなカツラの木が紅葉し、そこらじゅうが綿あめのような甘い香りに包まれていました。

『この立派なカツラの木はね、昔話にも出てくるんだよ』と、利賀の昔話〈桂の木のじぞうさま〉をその時に地元の方が語って聞かせてくださったのです。

『ここには今も昔話の世界が息づいている!』と心からワクワクしました」

こんなお話(だごだごころころ)

“ばあさんがだご(だんご)を作ってじいさんのところへ持っていくと、そのだごがころころころがって、鬼が棲む穴の中へ。ばあさんを助けようと赤とんぼが恩返しをするほほえましい昔話”(福音館書店のホームページより引用)

こんなお話(子どもに語る 日本の昔話)

“数ある日本の昔話の中から、子どもが喜ぶお話を厳選し3巻に収録しました。方言の味わいを適度に残しながら、聞いてわかりやすい言葉で、日本人の心の奥の豊かな世界を紡ぎだします”(こぐま社のホームページより引用)

教えてくれた人

藤井徳子さん

生粋の神戸っ子。元神戸市立小学校教諭。夫の仕事でカナダとドイツに10年間滞在し、5人のわが子とともに、現地のシュタイナー学校や森のようちえんを経験。2006年(平成18年)〈富山森のこども園〉設立。2016年(平成28年)より現職。

作品名:だごだごころころ

再話:石黒なみ子・梶山俊夫

作画:梶山俊夫

出版社:福音館書店

出版年:1993年(平成5年)9月

定価:本体1,200円

作品名:子どもに語る 日本の昔話

著者:稲田和子・筒井悦子

出版社:こぐま社

出版年:1995年(平成7年)

定価:本体1,760円

「ふるさとは出身地のことではない」天野陽史(〈古本いるふ〉店主)

撮影:坂本正敬

田中冬二〈青い夜道〉(日本図書センター)

「富山県黒部市で親しまれている詩人。平易な言葉で読みやすく、光景が浮かぶようなものも多くあり、冬二の詩は何度でも味わいたくなります。

福島県出身でありながら祖父母の居た富山県黒部市生地を田中冬二は『ふるさと』と呼び慕い、同地を舞台に多くの詩を残しました。

ふるさとは出身地のことではない。そう感じさせてくれます」

こんなお話

“銀行などに勤めながら創作し、昭和を代表する詩人となった冬二の第一詩集。透明感のある美しい言葉で、ふるさとへの郷愁を静かにあたたかくうたい上げます。”(日本図書センターより引用)

教えてくれた人

撮影:柴佳安

天野陽史さん

2018年(平成30年)にオープンした富山の古本いるふの店主。店名の「いるふ」は反対に読むと「ふるい」になり、古いの反対で新しいとの意味。古くても新しい良書をお届けいたします。北陸圏内であれば無料出張で買取します。

作品名:青い夜道

著者:田中冬二

出版社:日本図書センター

出版年:2006年(平成18年)3月

定価:本体2,500円

「これを語れたらあなたは立派な富山人」フォルカーソン愛(〈英会話フレンズ&プリスクール〉代表)

提供:桂書房

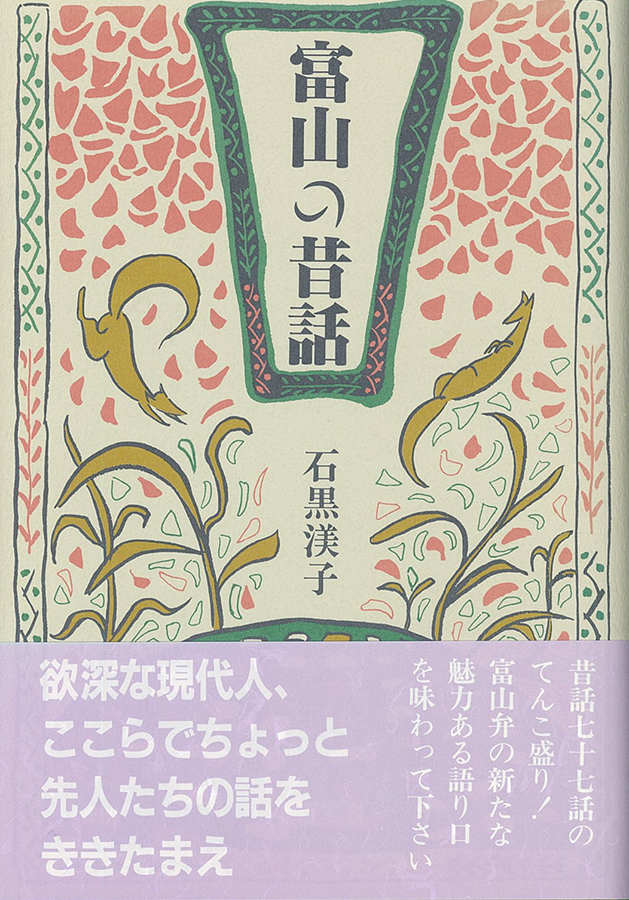

石黒渼子〈富山の昔話〉(桂書房)

「14年間通っている〈かいばみ文庫〉(富山県射水市)で、かいばみさんが語りをしてくださったのを聞いて出合いました。

短いお話の中に面白みがあふれていて、方言も親しみやすく、子どもへの読み聞かせにちょうどいいです。

40代の私でも使わなくなった富山弁に触れられます」

こんなお話

“昔話七十七話のてんこ盛り!富山弁の新たな魅力ある語り口を味わって下さい”(書籍の帯より引用)

教えてくれた人

フォルカーソン愛さん

富山生まれの富山育ち。大学、結婚後に県外に在住するも自分らしさを表現するためにパートナーを連れてUターン。現在は3人の小・中学生の子どもと週末ハイキングで富山を満喫する。英会話フレンズ&プリスクール代表。

作品名:富山の昔話

著者:石黒渼子

出版社:桂書房

出版年:2008年(平成20年)9月

定価:本体700円

「大伴家持の生涯を漫画にした人が氷見に居た件」池森典子(〈蔵ステイ池森〉代表)

撮影:大坪史弥

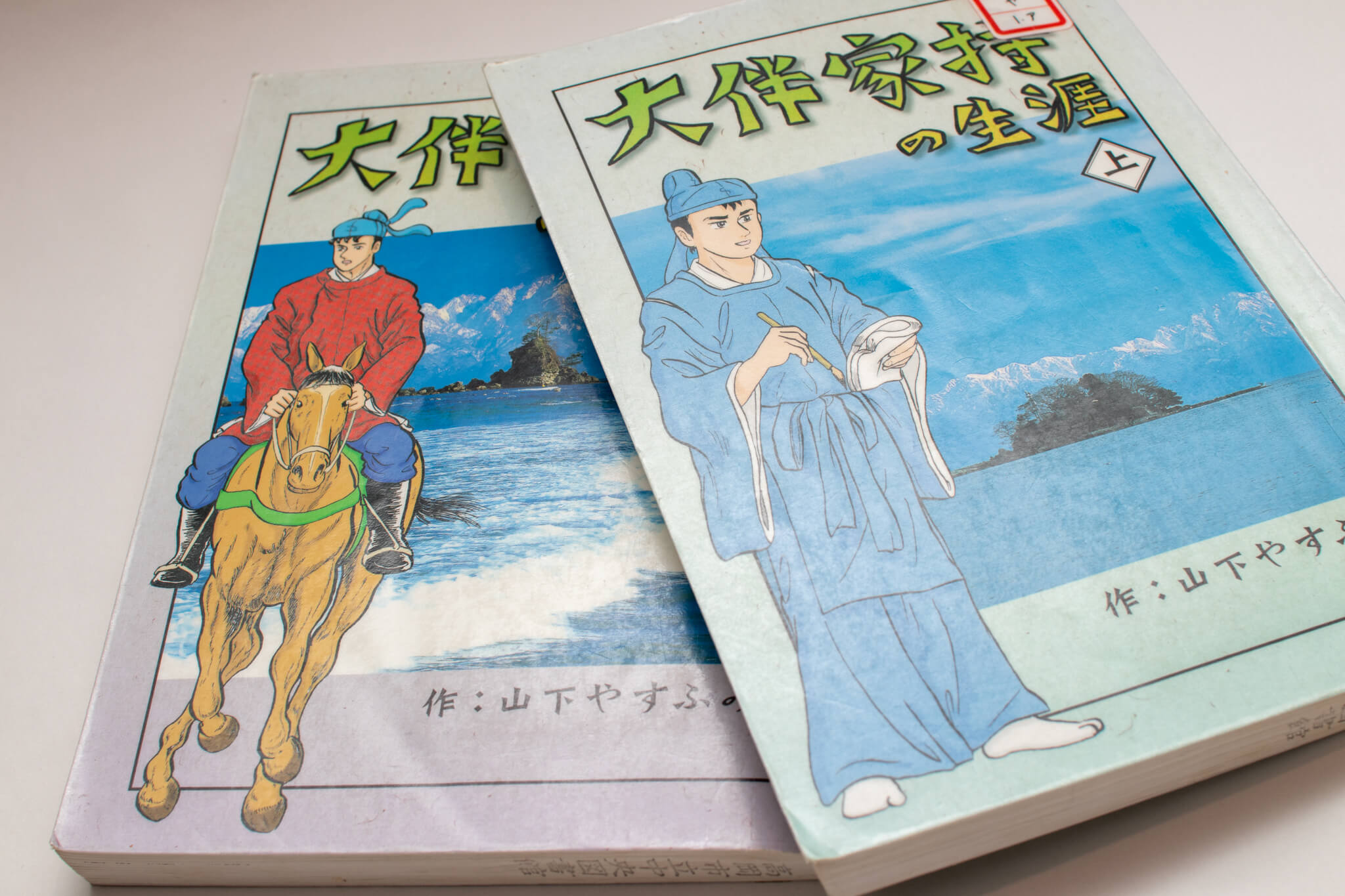

山下やすふみ〈大伴家持の生涯〉(TC出版プロジェクト)

「大伴家持と氷見の石碑(歌)を調べていたところ、この漫画を描いた人が知人の息子さんだと知りました。

著者の山下やすふみさんは高岡地区広域圏事務組合より〈ふるさと名人〉としても表彰されています。

歴史的文献は難しくて読みたくない人に向けて、漫画で分かりやすく表現してくれています」

こんな話

“大伴家持の先祖たちの活躍から始まり、家持誕生・幼年期からその生涯を閉じるまでの物語を、分かりやすく描かれています。是非ご覧になって下さい”(〈万葉集のふるさと氷見〉より引用)

教えてくれた人

池森典子さん

ツイン3部屋と酒Barを併設した、地元の人と旅人がふれあえる蔵ステイ池森のおかみ。氷見大好き人間。HOKUROKUの特集「利き酒師と酒蔵の社長で考える。日本酒の『ペアリング』の教科書(前編)」にも登場する。

作品名:大伴家持の生涯(上・下)

著者:山下やすふみ

出版社:TC出版プロジェクト

出版年:2011年(平成23年)3月

定価:本体1,600円(上・下巻セット)

「こんなに気持ちの良い風が吹いているのか」北島和博(〈里山のオーベルジュ 薪の音〉スタッフ)

宮本輝〈田園発 港行き自転車〉(集英社)

「入善町など呉東地域が舞台。呉東・呉西と富山県を分けたがるのは富山県民の悪い風潮かもしれないですが、富山を愛してくださる県外の方が書いたからこそ、普遍的で温かな方言の使い回しに満ちた物語に仕上がっています。

宮本氏は兵庫県の生まれで、富山を舞台にした〈螢川〉で芥川賞を受賞して以来、ちょくちょく富山を舞台にした作品を世に出されています。

今作品の主な舞台の言葉である富山弁はもちろん、関西弁もテンポ良く会話を盛り立てています。北陸新幹線開通後に発表・発刊され、現在に割合近い感覚で読める作品です」

こんなお話

“富山県の滑川駅で父が突然亡くなった。駅前には一台の自転車が取り残されていた。宮崎へ出張だったはずの父が、なぜ――。15年後、絵本作家になった真帆は、父の足跡をたどる旅に出る。”(版元ドットコムより引用)

教えてくれた人

北島和博さん

里山のオーベルジュ 薪の音のスタッフ。第1話に既出。

作品名:田園発 港行き自転車(上・下)

著者:宮本輝

出版社:集英社

出版年:2015年(平成27年)4月

定価:各1600円(本体)+税

(編集長のコメント:利賀のカツラの木の話とかいいですね。第3話「生きる力を養う」に続きます。)

※クレジットが記載されていない書影についてはデータベース登録済みの書影を使っています。

オプエド

この記事に対して、前向きで建設的な責任あるご意見・コメントをお待ちしております。 書き込みには、無料の会員登録、およびプロフィールの入力が必要です。

オプエドするにはログインが必要です。