北陸の日本酒と料理のペアリング|若鶴酒造社長と利き酒師の対話編

vol. 02

髙澤酒造場は氷見の魚に合う大吟醸をつくる

氷見漁港の様子

―― 蔵ステイ池森併設のバーで扱っている熟酒は、満寿泉〈貴醸酒〉・若鶴酒造〈若鶴 大吟醸 BY22 熟成酒〉という話がありましたよね。

さらっと流してしまったのですが、その中に古酒ってありましたっけ?

池森:古酒である若鶴酒造〈若鶴 吟醸古酒 鶴鳴〉を本当は仕入れたいのですが、人気がありすぎて品切れ状態です。

(※編集部注:若鶴酒造によると、若鶴 吟醸古酒 鶴鳴は終売となった)

―― きっと、おいしいお酒なのでしょうね。そもそも古酒って、どんな色でどんな味がするのですか?

池森:褐色っぽい色で、コーヒーやスパイスのような豊かな香りが一般的に楽しめます。

―― 聞きかじった知識で恐縮ですが、そうした多種多様な特徴を持つ日本酒は器も選び分けた方がお酒の個性がより際立つらしいですね。

池森:おっしゃるとおりです。蔵ステイ池森の場合、熟酒に合わせる酒器(しゅき)は京焼きの陶器を使って出しています。

―― 日本酒の世界では、器を酒器(しゅき)と呼ぶのですね。組み合わせの理由は何でしょうか?

池森:焼き物の内側が白いので貴醸酒の色が分かるという理由がまずあります。

京焼きの酒器と若鶴酒造の古酒。器の中が白いため熟酒の色も楽しめる

―― 先ほど褐色という話がありました。その古酒の色を目で見て楽しめるのですね。

池森:ただ、正直に告白すると、この器の選定に関しては「これで私が飲みたいから」と感性で選んだ部分があって根拠に乏しいです。

ですから、ペアリング論を深める中で酒器選びについて私自身も学び直せればと思います7。

―― 日本酒というと、温めたり冷やしたりして飲んでいますよね。皆さん。

熟酒に分類される熟成酒や古酒、貴醸酒を飲む際にはどのような温度が適しているのでしょうか?

池森:通常であれば常温で出します。ですが、お客さまから「ぬる燗(かん)にしてくれ」とご希望をいただいたら人肌くらいに温めてお出ししています。

―― 本当に無知で申し訳ないのですが、ぬる燗(かん)って何℃くらいですか?

池森:人肌よりもちょっと温かい40~45℃くらいです。

熟酒の場合は、温めると特有の香りが広がりますので、1杯目と2杯目で温度を変えて味わいの変化を楽しんでみてもいいかもしれません。

シロエビの刺身にはフルーティーな日本酒を

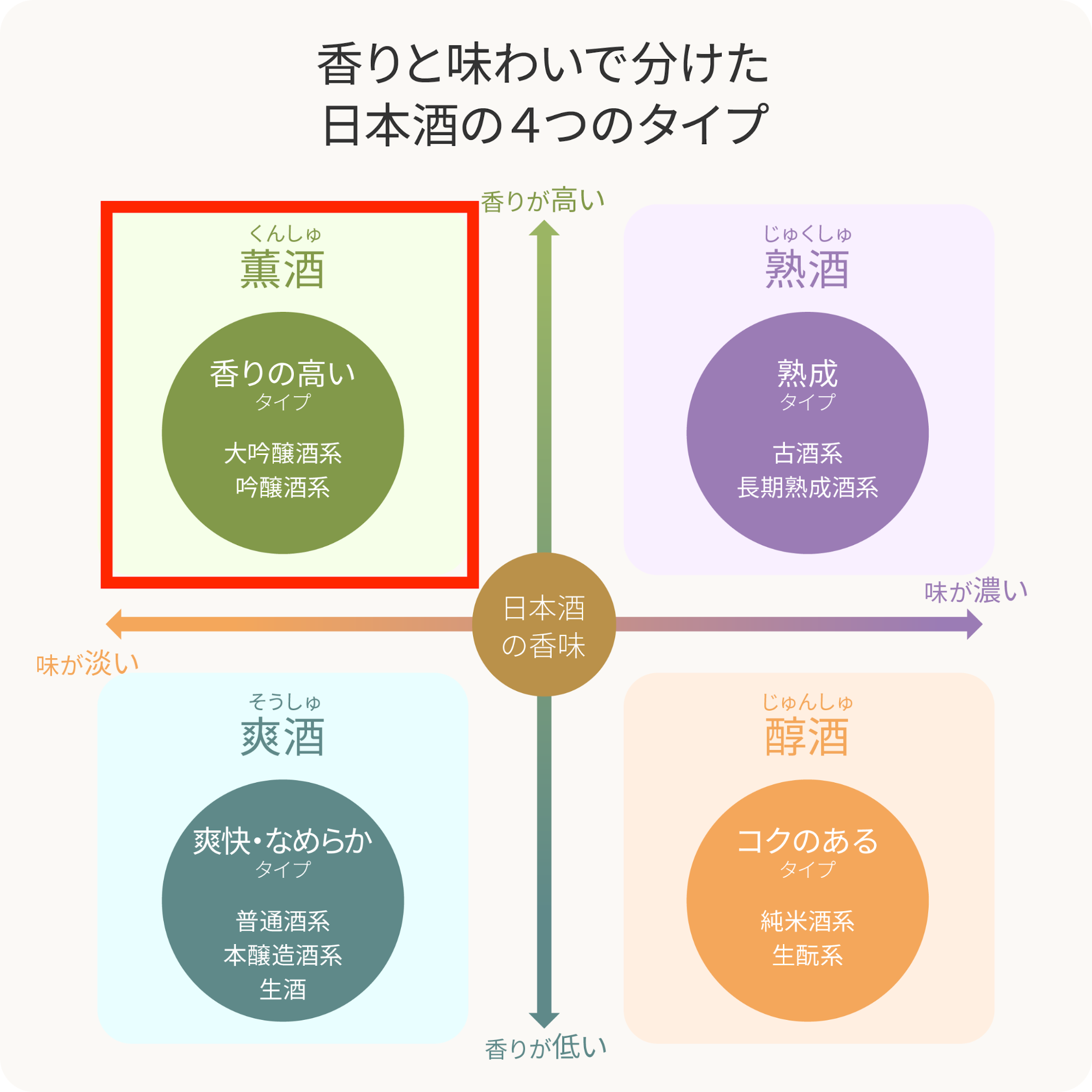

―― 先ほどの4つの分類の続きに戻らせてください。表の左上の薫酒(くんしゅ)について聞きたいです。

大吟醸酒や吟醸酒と書かれていますよね。これだけはちょっと分かるんです。

日本酒というと少し前まで、コンビニエンスストアに売っているワンカップのイメージが私にはありました。日本酒特有の味わいと香りが苦手だったのですが、この吟醸酒との出合いでイメージが一変しました。

すごくフルーティーというか。さっぱりしていて飲みやすく、ワイングラスで格好付けて飲むと古臭い日本酒のイメージから脱却できました。

吟醸酒とは、原料の酒米の表面をいっぱい削って米特有の重たい風味を落とし、フルーティーで軽やかな香りと味わいを楽しませてくれる日本酒だと、どこかに書いてあったのですがこの理解で正しいですか?

池森:そうですね。おっしゃるとおり薫酒は、フルーティーな大吟醸・吟醸が代表格です。

―― このカテゴリーの日本酒とペアリングさせる料理や食べ物には何を真っ先に思い浮かべますか?

池森:蔵ステイ池森だとしたら、あっさりした白身の魚だったりシロエビの刺身だったりを合わせます。

北陸はどこも刺身がおいしいので新鮮な刺身には大吟醸酒や吟醸酒をペアリングしたい。写真提供:とやま観光推進機構

―― どうしてでしょうか?

池森:フルーティーな吟醸酒の味わいと香りを壊さない料理を合わせたいからです。

例えば、富山県の氷見にある髙澤酒造場の杜氏さんからは「魚に合うようにお酒をつくっている」と聞いています。

魚介類の味わいをストレートに楽しめる刺身と大吟醸酒・吟醸酒をペアリングする考え方がオーソドックスだと思います。

氷見の漁港。氷見漁港で水揚げされる特産ブランド〈ひみ寒ぶり〉は全国的に有名。

―― 蔵ステイ池森では、この薫酒(くんしゅ)のカテゴリーにどのような銘柄の日本酒を選んで置いているのでしょうか?

池森:先ほど名前を出した髙澤酒造場〈曙〉があります。他には、若鶴〈瑤雫(ようのしずく)〉や〈洸若鶴(こうわかつる)〉、清都酒造場〈勝駒〉、富美菊酒造〈羽根屋〉、桝田酒造店〈純米大吟醸 R KIMOTO〉があります。

左から若鶴酒造〈純米大吟醸 洸若鶴「kouwakatsuru」~深奥の趣~〉・桝田酒造店〈満寿泉 純米大吟醸 R KIMOTO〉・富美菊酒造〈羽根屋 大吟醸〉・清都酒造場〈勝駒 大吟醸〉

―― 「ああ、あれね」とここで言えれば格好良かったのですが、幾つか知っている酒蔵の名前があるだけで銘柄についてはコメントできずに申し訳ないです。

これらの薫酒(くんしゅ)にはどのような酒器・温度が適しているのでしょうか?

池森:フルーティーな香りが特徴の大吟醸や吟醸酒は香りを楽しみたいのでワイングラスが適しています。具体的には白ワインのグラスです。

薫酒とワイングラス

―― ワイングラスが正解な日本酒もやはりあるのですね。ただの格好付けではなく。

池森:保存方法として大吟醸は冷蔵が基本です。冷蔵庫の温度設定として考えると5℃くらいになると思います。

―― 薫酒は、冷やしてさわやかに飲む。にわか知識が正解だと分かって良かったです。

珠洲の宗玄は珠洲の酒器と

―― どんどん行きましょう。先ほどの4分類の表を振り返ると薫酒の対極に醇酒(じゅんしゅ)があります。醇酒(じゅんしゅ)とはどのようなお酒で、どのような料理が一般的に合うのでしょう?

似た漢字ばかりが並んでいるのでなかなか頭に入ってこないのですが。

池森:醇酒(じゅんしゅ)には、奥深いうま味のある純米酒、あるいは純米吟醸クラスのお酒が挙げられます。

―― 純米とか純米吟醸とか、ちょっと分かりにくいので教えてもらえますか?

池森:純米酒も純米吟醸も、醸造アルコールを入れていないお酒と説明できます。

―― 何でしょう。醸造アルコールとは。

池森:簡単に言えば純度の高いアルコールです。坂本さんの好きな吟醸酒には醸造アルコールが入っているのでスーッとした爽快な味わいがあります。

しかし、純米酒とか純米吟醸とかには醸造アルコールが入っていません。

スーっという感じではなく、米そのものの甘い香りが楽しめるお酒になります。しっかりしたうま味の中に辛さがあるというか。とても奥深いお酒です。

―― どのような料理を合わせているのですか?

池森:例えば、クリームチーズとドライフルーツを合わせた食べ物を蔵ステイ池森では出しています。男性はお嫌いかなと最初思ったのですがすごく人気です。

他には、ニョッキとオマールエビを絡めた料理のように、しっかりとした味わいの洋食を合わせています。

―― 蔵ステイ池森では、醇酒(じゅんしゅ)のカテゴリーに入るお酒として具体的にどの銘柄を置いていますか?

池森:若鶴酒造〈苗加屋〉や髙澤酒造場〈初嵐〉、石川県の珠洲(すず)にある宗玄酒造〈SHORYUDO〉、桝田酒造店〈Pero〉などです。

左から若鶴酒造〈苗加屋 純米吟醸 琳青(りんのあお)〉・髙澤酒造場〈初嵐 純米酒〉・桝田酒造店〈Pero 純米吟醸〉・宗玄酒造〈純米酒「SHORYUDO」〉―― 「Pero」とか「SHORYUDO」とか、アルファベットのお酒まで今の時代はあるのですね。海外でも日本酒が飲まれるようになったからでしょうか。

これらの醇酒(じゅんしゅ)は、どのような酒器・温度で飲むと最もおいしく感じられるのでしょう?

池森:珠洲焼の窯元に知り合いがいます。素焼きのごつごつした感じの陶器をそこで焼いてもらって蔵ステイ池森で使っています。

特に宗玄は、珠洲(石川県)のお酒なので、珠洲の酒器と産地でペアリングさせています。

珠洲焼きの陶器と若鶴酒造〈苗加屋 純米吟醸 玲橙(れいのとう)〉

ただ、珠洲焼きについては個人的な考えがちょっと強いので、ボウルに膨らみのあるリーデル社のワイングラス8を置いて、珠洲焼きとリーデルのグラスのいずれかをお客さまに選んでもらっています。

―― 膨らみがあるグラスとは、花のつぼみのような形をしているとの意味ですか?

池森:そうです。醇酒(じゅんしゅ)の特色はうま味です。グラスのボウルの部分が膨らんでいると、膨らみでうま味も広がると言われています。ですから、ボウルの膨らんだワイングラスも用意しています9。

ボウルに膨らみのあるワイングラスでお酒を試飲する池森さん。撮影:武井靖

温度については要冷蔵です。吟醸酒などの薫酒と同じく5℃近くで出しています。

―― 完全に覚えるまでには何度も復習が必要ですね。それでも、なんとなく分かってきました。ありがとうございます。

(大坪副編集長のコメント:次は第3回。日本酒のペアリングについての基本を総仕上げしてから、富山県の有名な酒蔵・若鶴酒造へ議論を深めるために出かけます。

知らない専門用語がたくさん出てきて思わず脱落したくなるかもしれませんが、ここでちょっと踏ん張ればおいしいペアリングの世界が待っています。引き続き楽しんでくださいね。)

8 260年以上の歴史を誇るワイングラスの老舗。

9 酒器の選び方については日本酒の「ペアリング」の教科書(後編)を参照。

オプエド

この記事に対して、前向きで建設的な責任あるご意見・コメントをお待ちしております。 書き込みには、無料の会員登録、およびプロフィールの入力が必要です。

オプエドするにはログインが必要です。